স্বাধীনতার পর পঞ্চাশ বছরে দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক সাফল্য এসেছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচকগুলোতে বেশিরভাগ দিক থেকে পাকিস্তানকে এবং অনেক দিক থেকে ভারতকে পিছনে ফেলেছে বাংলাদেশ। যেমন- মাথাপিছু আয়ে ভারত ও পাকিস্তানকে পিছনে ফেলেছে বাংলাদেশ। উৎপাদন খাতেও ভারত পাকিস্তানকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। নারীর কর্মসংস্থানেও এখন বাংলাদেশ এগিয়ে। ভারক পাকিস্তানের চেয়ে বাংলাদেশের মানুষের জীবন প্রত্যাশাও বেড়েছে। এই সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে তিন স্তম্ভ। এগুলো হলো- কৃষি, গার্মেন্টস এবং রেমিট্যান্স (প্রবাসী আয়)। মোট বৈদেশিক আয়ের প্রায় ৯০ শতাংশ আসে গার্মেন্টস ও রেমিট্যান্স থেকে। পাঁচ বছর আগেও মোট শ্রমশক্তির ৪০ শতাংশের বেশি ছিল কৃষিতে। এখন সেটি ৪০ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে। শুধু অর্থনীতি নয়, দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নেও ভূমিকা রাখছে খাতগুলো। কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন, পুষ্টিহীনতা দূর, শিক্ষা, চিকিৎসা, অবকাঠামো উন্নয়ন, বাল্যবিয়ে রোধ, বিভিন্ন অপরাধ কমানো এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে খাতগুলোর অবদান সবচেয়ে বেশি। অর্থাৎ এই তিন খাতের ওপর ভর করে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। অর্থনীতিবিদ এবং সংশ্লিষ্টরা বলছেন, তিন খাতকে আরও এগিয়ে নিতে সময়ের সঙ্গে মিল রেখে বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন জরুরী।

মোট রপ্তানির ৮০ শতাংশই আসে পোশাক খাত থেকে। কিন্তু মালিকদের আয়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়েনি শ্রমিকদের আয়। পোশাক খাতে দ্রব্যমূল্যের সাথে ভারসাম্য রেখে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ, শ্রমিকদের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ –এসব করতে পারলে সেটি রপ্তানি আয়ে আরো ইতিবাচক অবদান রাখত। এছাড়া বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং অভ্যন্তরীণ চাহিদা তৈরির ক্ষেত্রে রেমিট্যান্সের বিশাল অবদান রয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান এবং তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের ক্ষমতা বাড়িয়েছে এ খাত। অন্যদিকে মোট অর্থনীতিতে কৃষির অবদান কিছুটা কমলেও সামগ্রিক অর্থনীতিতে এ খাতের অবদান বিশাল। বর্তমানে জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান বিশ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে। জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান প্রত্যক্ষভাবে কমে গেলেও আমাদের জাতীয় অর্থনীতির জীবনীশক্তি কৃষি। একক খাত হিসেবে এখনো মোট শ্রমশক্তির সিংহভাগ কৃষিখাতে নিয়োজিত। কৃষিখাতে বাংলাদেশে যেসব সম্ভাবনা রয়েছে আরো বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে তা কাজে লাগাতে পারলে দেশ আরো এগিয়ে যাবে। পাশাপাশি বাকি দুই খাতের জন্যও সুষ্ঠু পরিকল্পনা দরকার। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় চলে এসেছে। ফলে আগামীতে বৈশ্বিক অনেক সুবিধা বা ছাড় আমাদের আর থাকবে না। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা, দক্ষ জনবল, প্রযুক্তির ব্যবহার, সুষম বণ্টন এবং সুশাসন নিশ্চিত করা জরুরী।

অতীতে বাংলাদেশ ছিল একটি খাদ্যঘাটতির দেশ। দেশে প্রতিবছর গড়ে খাদ্য আমদানি করা হতো প্রায় ১৪ থেকে ২২ লাখ টন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এ দেশে কৃষির উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ১৯৭১-৭২ সালে দেশে খাদ্যঘাটতির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৩০ থেকে ৩১ লাখ টনে। বর্তমানে কৃষি খাতে উৎপাদন বেড়েছে বহুগুণ। ফলে, এখন সেই ঘাটতির হার নেমে এসেছে ১৪ শতাংশেরও নিচে। সর্বোপরি বাংলাদেশের আর্থিক কাঠামো কৃষিভিত্তিক। শস্য, মাঠ এবং প্রাণিসম্পদ-তিন খাতকে কৃষির মধ্যে ধরা হয়। পরোক্ষভাবে দেশের ৭০ ভাগ মানুষ কোনো না কোনোভাবে এ খাতের ওপর নির্ভরশীল। খাদ্য সরবরাহের প্রধান উৎসই কৃষি খাত। কর্মসংস্থানের দিক থেকে প্রথম অবস্থানে এ খাত। কৃষক ন্যায্য মূল্য পেলে জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান আলো বেশি হত। বর্তমানে প্রায় ৭ কোটি শ্রমশক্তির মধ্যে কৃষিতেই রয়েছে দুই কোটি ৬০ লাখের বেশি।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও), আন্তর্জাতিক খাদ্যনীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠান (ইফপ্রি), বিশ্বব্যাংকের বিভিন্ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে-বাংলাদেশের চরম দারিদ্র্য নিরসনে কৃষি উৎপাদন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ইফপ্রির বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচকে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ ভালো অবস্থানে আছে। বাংলাদেশ বিশ্বে ধান, পাট, কাঁঠাল, আম, পেয়ারা, আলু, সবজি ও মাছ উৎপাদনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশ ১১টি ইলিশ উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে প্রথম অবস্থানে। এছাড়া পাট রপ্তানিতে প্রথম ও উৎপাদনে দ্বিতীয়, কাঁঠালে দ্বিতীয়, চাল, মাছ ও সবজি উৎপাদনে তৃতীয়, ছাগল উৎপাদনে চতুর্থ, আম ও আলুতে সপ্তম, পেয়ারায় অষ্টম এবং মৌসুমি ফলে দশম অবস্থানে বাংলাদেশ। আর কৃষিতে এ অর্জনের সবচেয়ে বড় কারণ হলো এখানে প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়েছে। প্রযুক্তির হাত ধরে গত ১৫ বছরে পোলট্রি, গবাদিপশু এবং মাছ চাষে বিপ্লব হয়েছে। দাম তুলনামূলকভাবে মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যেই থাকছে। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোর মধ্যেও রয়েছে কৃষি। এ খাতে কৃষকের সহায়তা পুঁজির সরবরাহ বাড়ানো হয়েছে। চলতি অর্থবছরে সরকারের কৃষিঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ২৮ হাজার ৩৯০ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরে কৃষি ও কৃষিসংশ্লিষ্ট খাতে মোট বাজেটের ৫ দশমিক ৩ শতাংশ বরাদ্দের কথা বলা হয়েছে। প্রতিবছর দেশে মানুষ বাড়ছে ২০ লাখেরও বেশি। কৃষিজমি কমছে ৮ লাখ হেক্টর। তারপরও জনপ্রতি সরবরাহ কমছে না কৃষিপণ্যের; বরং তা দিন দিন বাড়ছে। যেখানে কৃষিই আমাদের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি, সেখানে দেশের অর্থনীতির এই চরম সংকটকালে কৃষি খাতকে অবশ্যই বেশি প্রাধান্য দিতে হবে।

বিশেষত তিনটি কারণে কৃষিতে বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে- প্রযুক্তির ব্যবহার, শংকর বীজের ব্যবহার এবং এক ফসলের পরিবর্তে বহুফসলের চাষাবাদ। শুধু বাংলাদেশ নয়, এ সময়ে বিশ্বব্যাপী কৃষিতে বিশাল পরিবর্তন এসেছে। গবেষণা বেড়েছে, নানান ধরনের আবিষ্কার হয়েছে, তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক কৃষি বিপণন ব্যবস্থায় সিস্টেম লস কমেছে। অর্থাৎ লোকেরা এখন স্মার্টকৃষিতে চলে গেছে। সুনির্দিষ্টভাবে একে প্রিসিশন এগ্রিকালচার বলা হয়। কিন্তু আমরা ওই ধরনের কৃষিতে এখনো যেতে পারিনি। আমাদেরও সেদিকে যেতে হবে। প্রিসিশন এগ্রিকালচার (পিএ) হল একটি কৃষি ব্যবস্থাপনা কৌশল যা কৃষি উৎপাদনের স্থায়িত্ব উন্নত করার জন্য সাময়িক ও স্থানিক পরিবর্তনশীলতা পর্যবেক্ষণ, পরিমাপ এবং প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে। এটি ফসল এবং গবাদি পশু উৎপাদন উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। নির্ভুল কৃষি প্রায়শই কৃষি ক্রিয়াকলাপগুলিকে স্বয়ংক্রিয় করতে, তাদের রোগ নির্ণয়, সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা সম্পাদনের উন্নতি করতে প্রযুক্তি ব্যবহার করে। বিশ্ব এখন চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়, প্রথম ও দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব যখন হয়েছে আমরা টের পাইনি। তৃতীয় বিপ্লবের কিছুটা হাওয়া আমাদের গায়ে লেগেছিল। সেখানে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের জন্য আমাদের প্রস্তুতি রয়েছে। ফলে এখানে কৃষিতে জোর দিতে হবে। কৃষিতে এখন নানা ধরনের মূল্য সংযোজন হচ্ছে। এটিকে বিবেচনায় নিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। স্মার্টকৃষির অবকাঠামো উন্নয়ন, নিয়ম-নীতি তৈরি এবং পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপে যেতে হবে। কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান শুধু ঢাকা শহরে নয়, গ্রাম সংলগ্ন ছোট ছোট শহরে গড়ে তুলতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই।

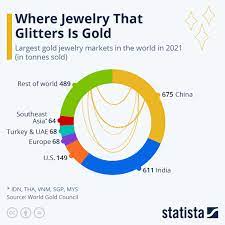

বাংলাদেশের অর্থনীতির আরেক চালিকাশক্তি পোশাক শিল্প। বর্তমানে বিশ্বে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে চীনের পরেই বাংলাদেশের অবস্থান। সারা পৃথিবীতে ‘মেইড ইন বাংলাদেশ’ খ্যাতি দিয়েছে এই পণ্য। শ্রমঘন এ শিল্পটি ৪৪ লাখ মানুষের সরাসরি কর্মসংস্থান করেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫২ বিলিয়ন ডলারের বেশি মূল্যের পণ্য রপ্তানি করেছেন উদ্যোক্তারা। রপ্তানি করা পণ্যের মধ্যে ৮২ শতাংশই তৈরি পোশাক। ইপিবির তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিদায়ী অর্থবছরে তৈরি পোশাক রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে ৪২ দশমিক ৬১ বিলিয়ন ডলার। যা বিগত অর্থবছরের চেয়ে ৩৫ দশমিক ৪৭ শতাংশ বেশি। আর লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে এই খাত থেকে আয় বেশি এসেছে ২১ দশমিক ২৫ শতাংশ। আশির দশক পর্যন্ত মোট রপ্তানির ৫০ শতাংশ ছিল পাট ও পাটজাত পণ্য। এরপর পাটকে পেছনে ফেলে পোশাক শিল্পের যাত্রা শুরু। ১৯৮২ সালে কারখানার সংখ্যা ছিল ৪৭ এবং ১৯৮৫ সালে ৫৮৭, আর ১৯৯৯ সালে ২ হাজার ৯শ এবং বর্তমানে কারখানা ৫ হাজার ছাড়িয়েছে।

১৯৮৩-৮৪ সালে তৈরি পোশাক রপ্তানি থেকে আয় দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলার, যা ছিল বাংলাদেশের মোট রফতানি আয়ের ৩ দশমিক ৮৯ ভাগ। কিন্তু গত দশ বছরের গড় হিসাবে মোট রপ্তানি আয়ের ৮৩ শতাংশ আসছে এ খাত থেকে। পোশাক শিল্পের সম্প্রসারণ নতুন উদ্যোক্তা দল সৃষ্টি করেছে। যারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে শক্তিশালী বেসরকারি খাত গড়ে তুলেছেন। এ খাতের হাত ধরেই বেসরকারি উদ্যোক্তাদের বিকাশ হয়েছে। গার্মেন্টস দিয়ে ব্যবসা শুরু করলেও পরে তারা অন্যান্য শিল্পে রূপান্তর ঘটিয়েছে। আর বর্তমানে রাজস্ব আয়ের ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশই আসছে বেসরকারি খাত থেকে। অন্যদিকে পোশাক শিল্পের বিকাশে নারীর ক্ষমতায়নসহ বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা ছাড়াও তৈরি পোশাক শিল্পে ২৫ লাখের বেশি নারী শ্রমিক কাজ করছেন। এতে শ্রমজীবী নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন পরিবারে তাদের অবস্থানের পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে। আর্থিক সক্ষমতা অর্জনের কারণে এসব নারীর সামাজিক মর্যাদাও বেড়েছে। চাকরির সুবাদে পুরুষের কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। অধিকাংশ শ্রমজীবী নারী এখন বিয়ে এবং সন্তান ধারণের ক্ষেত্রে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী সিদ্ধান্তের কথা বলতে পারেন। তারা পারিবারিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও অংশ নিতে পারছেন। সমাজে বাল্যবিয়ে কমছে, সেই সঙ্গে হ্রাস পেয়েছে জন্মহার। শ্রমজীবী মেয়েরা ভাইবোনদের যত্ন নিচ্ছে এবং স্কুলে পাঠাচ্ছে। ফলে দেশে সাক্ষরতার হার বেড়েছে।

তবে সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে এখনো এ শিল্পের সক্ষমতা এখনো পুরোপুরি কাজে লাগানো যায়নি। শ্রমঘন শিল্প হিসাবে পোশাক শিল্পের জন্যে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি জরুরী। শ্রমিক, ডিজাইনার, মার্চেন্ডাইজার, পণ্য উন্নয়নকারী ও ব্যবস্থাপক প্রয়োজন হয়। কিন্তু দেশে পোশাক শিল্পের জন্যে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার এখনো যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। দেশের স্কুল ও কলেজগুলোর পাঠ্যক্রমে পোশাক শিল্প সংশ্লিষ্ট কোনো পাঠ্যসূচি বা অধ্যায় নেই। অর্ধশত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মাত্র একটিতে টেক্সটাইলের ওপরে পড়াশোনার সুযোগ রয়েছে। হাতেগোনা মাত্র কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে টেক্সটাইল বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ওপর উচ্চশিক্ষা লাভের ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে পোশাক খাতে ডিজাইনারসহ দক্ষ জনবল বিদেশ থেকে আনতে হয়। স্বাধীনতার পর গত ৫০ বছরে পোশাক শিল্প দেশকে অনেক দিয়েছে। কর্মসংস্থান ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নে বিশাল অবদান এ খাতের। কিন্তু খাতকে আরও এগিয়ে নিতে টেকসই নীতি দরকার। গ্যাস, বিদ্যুতের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ, দীর্ঘমেয়াদি করনীতি এবং পণ্যের বহুমুখীকরণ জরুরি। পাশাপাশি শ্রমঘন এ শিল্পে শ্রমিকদের জীবনমানের পর্যালোচনা একটি অতিব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শ্রমিকদের দক্ষ করে তোলা যেমন প্রয়োজন, একইসাথে প্রয়োজন শ্রমিকদের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চয়তা করা এবং তাদের সব সময় একটি মানসম্মত বেতন কাঠামোর মধ্যে রাখা।

গত পাঁচ দশকে দেশের অর্থনীতিতে রেমিট্যান্স গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। কর্মসংস্থান, বৈদেশিক মুদ্রা আয়, দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষা এবং মানুষের জীবনমান উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে ভূমিকা রেখেছে রেমিট্যান্স। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাসী আয়ে পৃথিবীর শীর্ষ দশে রয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য বলছে, ১৯৭৬ সাল থেকে এখন পর্যন্ত এক কোটিরও বেশি বাংলাদেশি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কাজ করছে। এ প্রবাসীরা মূলত স্বল্পশিক্ষিত। বেশিরভাগ তারা গ্রামের বাসিন্দা। যারা গত সাড়ে চার দশকে ২১৭ বিলিয়ন ডলার আয় দেশে পাঠিয়েছেন।

সত্তর দশকের মাঝামাঝি প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ ছিল দুই কোটি ৩৭ লাখ ডলার। ২০০০ সালে তা বেড়ে পৌঁছে ১৯৫ কোটি ডলারে। বর্তমানে তা ২ হাজার ৪শ কোটি ডলারে উন্নীত হয়েছে। সামষ্টিক অর্থনীতিতে রেমিট্যান্সের অবদান জাতীয় আয়ের ৬ শতাংশেরও বেশি। রেমিট্যান্সের কল্যাণে দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ছে। চলতি হিসাবের ভারসাম্য এবং মুদ্রার মান নির্ধারিত জায়গায় থাকছে। বর্তমানে শুধু রেমিট্যান্সের অর্থ দিয়েই ৬ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব। মূলত চার খাতে রেমিট্যান্সের ব্যবহার হয়। এগুলো হচ্ছে- প্রবাসীদের পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণ, দেনা পরিশোধ, বিনিয়োগ করা এবং যৌথ-বিমা। গ্লোবাল ইকোনমিক প্রসপেক্টের প্রতিবেদন অনুসারে, বাংলাদেশে রেমিট্যান্সের ৫৬ শতাংশই আসে অনানুষ্ঠানিক চ্যানেলে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে আনুষ্ঠানিক চ্যানেলের মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠানোর হার বেড়েছে। ২০১৬ সালের খানা জরিপ অনুসারে ৮ দশমিক ২৭ শতাংশ খানার অন্তত একজন সদস্য প্রবাসী অভিবাসী। শহরের তুলনায় গ্রাম থেকে অভিবাসনের হার বেশি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০১৯ সালের রিপোর্ট অনুসারে গ্রামে রেমিট্যান্সের ৬৮ দশমিক ৪৪ শতাংশ অর্থই ব্যয় হয় নিত্যপণ্য কেনায়। ২৭ দশমিক ৯৮ শতাংশ বিভিন্ন বিনিয়োগে, ২ দশমিক ১৩ শতাংশ বিভিন্ন টেকসই দ্রব্যের বিনিয়োগে এবং বাকি অংশ সঞ্চয়ে। শিক্ষা কিংবা স্বাস্থ্যে অভিবাসী পরিবারগুলো অধিক বিনিয়োগ করে। ফলে দীর্ঘমেয়াদে শিক্ষা, দক্ষতা ও মানবসম্পদ উন্নয়নে রেমিট্যান্সের ভূমিকা রয়েছে। ২০১৬ সালের খানা জরিপের তথ্য অনুযায়ী অভিবাসী খানায় শিক্ষাক্ষেত্রে বার্ষিক গড় ব্যয় ২৫ হাজার ৭৯৭ টাকা। আর যেখানে কোনো অভিবাসী সদস্য নেই সেখানে ব্যয় ১৬ হাজার ২২২ টাকা মাত্র।

আজকের যে বদলে যাওয়া বাংলাদেশ, তার পেছনে প্রবাসীদের অবদান অন্যতম। বর্তমানে বিশ্বের শীর্ষ ৩০টি অর্থনীতির মধ্যে বাংলাদেশকে ধরা হয়। আমরা যতগুলো বৈশ্বিক সংকটের মুখোমুখি হয়েছি, প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের কারণে সেখান থেকে রক্ষা পেয়েছি। বিশেষ করে ২০০৮ সালের বিশ্বমন্দাসহ অনেক সংকট পার করেছি। ১৯৭১ সালে আমাদের রিজার্ভ ছিল শূন্যের কোঠায়। সেখানে ৪৩ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। প্রতিবছর দেশে যে পরিমাণ বিদেশি বিনিয়োগ আসে, তার ১০ থেকে ২০ গুণ প্রবাসীরা পাঠায়। ২০ বছর আগেও বাজেট করতে সরকারকে বিদেশি সহায়তার ওপর নির্ভর করতে হতো। সেই বাংলাদেশ শ্রীলংকাকে ঋণও দিয়েছে। এটা এক বিশাল অর্জন। কিন্তু এরপরও প্রবাসীরা যথাযথ সম্মান পায় না। বিদেশে বাংলাদেশের দূতাবাস থেকে প্রবাসীরা যথেষ্ট সহযোগিতা পায় না। আমরা যদি রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়াতে চাই, তাহলে এ খাতে দালালদের দৌরাত্ব কমিয়ে সরকারীভাবে সক্ষম এবং দক্ষ জনবল বিদেশে পাঠাতে হবে। খাতওয়ারি দক্ষ জনবল বিদেশে পাঠাতে পারলে এ খাত থেকে আরো বেশি বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আসবে।

বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতি দাঁড়িয়ে আছে কৃষি, তৈরি পোশাকশিল্প এবং রেমিট্যান্সের ওপর। এর মধ্যে তৈরি পোশাক থেকে আয় ও রেমিট্যান্স প্রবাহ ওঠানামা করে। তবে কৃষি অনেকটাই স্থিতিশীল। বড় কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হলে কৃষি কখনো মুখ থুবড়ে পড়ে না। কৃষির ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী তাদের নিজের প্রয়োজনে কৃষিখাত টিকিয়ে রেখেছে। পাশাপাশি কৃষিতে নতুন নতুন জাতের উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তির ব্যবহার কৃষি খাতকে আরো শক্তিশালী করেছে। যদ দিন যাচ্ছে কৃষি খাতে শিক্ষিত জনবল যুক্ত হচ্ছে, ফলে কৃষিতে উন্নতি হচ্ছে। করোনায় সবকিছু থেমে গেলেও বাংলাদেশের কৃষিখাত থেমে ছিল না। কৃষক তার উৎপাদন অব্যাহত রেখেছে। ফলে এত বড় দুর্যোগের পরেও বাংলাদেশ বিশেষ কোনো খাদ্য সংকটে পড়েনি। কৃষি মানে এখন আর শুধু ফসলের মাঠ নয়, মৎস্য, গবাদিপশু পালন, সবজি ও ফলের বাণিজ্যিক চাষাবাদে বিগত এক দশকে বাংলাদেশ প্রভূত উন্নতি করেছে। বাংলাদেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। সতেরো কোটি মানুষের খাদ্যের যোগান দিচ্ছে বাংলার কৃষক, এটা এক অভাবনীয় সাফল্য। কিন্তু দু:খের বিষয় হচ্ছে কৃষক ফসলের ন্যায্য দাম পায় না, কৃষক তার ফসল সংরক্ষণ করতে পারে না। এসব কারণে কৃষক দিনরাত সপ্তাহে সাতদিন পরিশ্রম করেও তার জীবনমানের পরিবর্তন ঘটাতে পারছে না। কৃষিতে সাফল্যের এ ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হলে কৃষকের জীবনমান নিয়ে ভাবতে হবে, কারণ, কৃষক ভালো না থাকলে কৃষিও ভালো থাকবে না।