১

শাহবাগের আন্দোলন নিয়ে তরুণ লেখক, মধ্যবয়সী অ্যাকাডেমিশিয়ান ও আরো অনেকের মধ্যে দারুণ আগ্রহ দেখেছি। তারা এ বিষয়ে প্রবন্ধ/বই লিখেছেন। এখনও গণজাগরণের উদাহরণ হিসেবে ঢাকার শাহবাগের গণজাগরণের কথা আলোচিত হয়। তখন আমার হঠাৎ মনে হয়েছে, সব আন্দোলন নিয়ে এতো আলোচনা হয় নির্মূল কমিটি [একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, সংক্ষেপে নির্মূল কমিটি] নিয়ে আলোচনা হয় না কেন? সিকি শতাব্দী নির্মূল কমিটি আন্দোলন করেছে যুদ্ধাপরাধ থেকে মৌলবাদ নিয়ে, কিন্তু নির্মূল কমিটি নিয়ে প্রবন্ধ বা বই লেখা হয় না কেন?

আমার মনে হয়েছে এর মূল কারণ, নির্মূল কমিটির আন্দোলন প্রথাবিরোধী আন্দোলন এবং এর সঙ্গে স্টাবলিশমেন্টের কোনো স্বার্থ জড়িত নয়। এ আন্দোলন কারো পরিচিত বা বিখ্যাত হওয়ার আন্দোলন নয়। বিরোধী শাসকদের সময় তাদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে এ আন্দোলনের শুরু। এ আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন দেশের নামকরা বুদ্ধিজীবী ও পেশার মানুষ। আমার মনে আছে, নির্মূল কমিটির আন্দোলনের শুরুর দিকে আমরা সামান্য চাঁদা বা বিজ্ঞাপনের জন্য সম্পন্ন মানুষদের কাছে গেছি। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষ বলে তারা পরিচিত। আমাদের তারা বসিয়ে রেখেছেন, সৌজন্যমূলক কথা বলেছেন, অনেক সময় ব্যাঙ্গাত্মকও। তারপর হয়ত কয়েক হাজার টাকা দিয়ে বলেছেন, তাদের নামে যেন কোনো বিজ্ঞাপন না দেওয়া হয়।

নির্মূল কমিটির আন্দোলনে সব সময় লাভবান হয়েছে আওয়ামী লীগ, বা নির্মূল কমিটি করে অনেকে এখন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের এমপি, মন্ত্রী বা নেতা কিন্তু নির্মূল কমিটির সঙ্গে তারা এখন সম্পর্ক রাখতে চান না। ফোন করলেও ফোন ধরেন না। এ রকম করার কারণ, এস্টাবলিশমেন্টের স্বার্থ। এর একমাত্র ব্যতিক্রম শেখ হাসিনা। তিনি নির্মূল কমিটির আন্দোলনকে সব সময় সহায়তা করেছেন।

শাহবাগের আন্দোলন সম্পর্কে শুরুতেই আমি কাজী মুকুল, শাহরিয়ারকে বলেছিলাম— এ আন্দোলন টিকবে না। কারণ, সরকারের সমর্থন আছে এতে, পরোক্ষভাবে। বহুমতের তরুণ এখানে জমা হয়েছেন। প্রচণ্ড আবেগে, ভালোবেসে এসেছেন অনেকে। মধ্যবিত্ত আন্দোলনে না থেকে আন্দোলনে ছিলাম বলতে ভালোবাসে। অফিস ফেরত অনেকে তখন আন্দোলনে এসে কিছুক্ষণ কাটিয়েছেন। না, আমি কোনো আন্দোলনকে খাটো করছি না। শাহবাগ আন্দোলন কেনো টেকসই হলো না? একটি সাংগঠনিক রূপ লাভ করল না, সেটিই প্রশ্ন। অথচ এর সম্ভাবনা ছিল প্রচুর। অনেক তরুণ স্বচ্ছ মন নিয়ে এসেছিলেন আন্দোলনে। তবে, কাদের মোল্লার ফাঁসি সম্ভব হয়েছে এ আন্দোলনের কারণে, শুধু তাই নয়, মানবতাবিরোধী অপরাধ সম্পন্ন করার পক্ষে জনমত সৃষ্টি করেছে।

নির্মূল কমিটি টিকে থাকল। কারণ, এখানে নেতৃত্ব যারা দিয়েছেন তাদের কোনো ধরনের আকাঙ্ক্ষা ছিল না। এমবিশন বা আকাঙ্ক্ষা না থাকলে মানুষ এ সমাজে হয়ে যায় স্বাধীন। ফলে, এস্টাবলিশমেন্টের অনেক স্বার্থের সঙ্গে এ নেতৃত্ব জড়িত নয়। এখনও নির্মূল কমিটিকে বিজ্ঞাপন/চাঁদা দিতে অনেকে ভয় পান। অনেকে বোধহয় জানেন না, এখনও নির্মূল কমিটির নেতৃত্বে যারা আছেন তারা বিশেষ করে শাহরিয়ার বা মুকুল নিজেদের ঘর-বাড়ি-জমি বন্ধক রেখে টাকা যোগাড় করেন।

নির্মূল কমিটি নিয়ে এসব কারণে [মূলত] কিছু লেখা হয়নি। অনেকে বলেছেন, সাম্প্রতিক বিষয় ইতিহাসের বিষয় নয়। এগুলি নেহায়েৎ মুর্খের কথা। পরে, তরুণ গবেষক তপন পালিত আমার অনুরোধে নির্মূল কমিটির ওপর একটি বই লেখেন যার নাম ‘মানবতাবিরোধী অপরাধ বিচার আন্দোলন একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির ভূমিকা’। তবে, এটি জানি, ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে, নির্মূল কমিটি নিয়ে ভয় থাকতে পারে, নানা ছলে তাকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করা যেতে পারে কিন্তু নির্মূল কমিটিকে উপেক্ষা করা যায় না, যাবে না। আওয়ামী লীগে ক্ষমতায় থাকলেও। সিভিল সমাজে এখনও কোনো কিছু নিয়ে বলতে গেলে ডাক পড়ে সবার আগে নির্মূল কমিটির। কোনো ইস্যুর সৃষ্টি হলে যখন প্রায় সবাই নিশ্চুপ থাকেন তখন সবাই বলেন, নির্মূল কমিটি কেনো কিছু বলছে না? এরকম একটা স্থান করে নিয়েছে সমাজে রাষ্ট্রে নির্মূল কমিটি। এটি অস্বীকারের উপায় নেই। নির্মূল কমিটির যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের প্রতি নিজ স্বার্থ রক্ষার কোনো অভিযোগ নেই। আমাদের সমাজে এটি একটি বিরাট বিরল ঘটনা।

মানবতাবিরোধী অপরাধ আন্দোলন নিয়ে নির্মূল কমিটি লড়াই শুরু করেছিল এবং এখনও তা অব্যাহত। তবে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ ও অন্যান্য বিষয়ও।

একাত্তরের ঘাতক দালালদের বিচার এখনও চলছে। সরকার দু’টির জায়গায় একটি ট্রাইবুনাল করেছে। আমরা তাতে আপত্তি জানিয়েছি। কিন্তু, আশার বিষয়, ঘাতকদের বিচার থেমে থাকেনি। তবে, সুপ্রিম কোর্টে অনেকের আপিল থমকে গেছে। আমরা বলেছি, আদালত স্বাধীন কিন্তু জনগণের ওপর নয়। সালটা যেহেতু ১৯৭১ এবং ঘাতকরা তখন গণহত্যা চালিয়েছে এবং তার বিচার চলছে সে ক্ষেত্রে অন্যান্য সাধারণ মামলার সঙ্গে এ মামলা তুলনীয় নয়। অবশ্যই এ ধরনের মামলা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সম্পন্ন হওয়া উচিত। আদালত অবশ্য তা যথার্থ মনে করেনি। আমার কেন মনে হয়, আমাদের সবার হৃদয়ের মাঝে পাকিস্তানের একটি ডাকটিকেট আটকে আছে। কোনটির আকার হয়ত বড়, কোনটির ছোট।

এ পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, সাম্প্রতিক সময়ে নির্মূল কমিটির প্রাসঙ্গিকতা আছে কিনা? কারণ, আমাদের লক্ষে তো আমরা পৌঁছেছি। এটি সম্পূর্ণ সঠিক ধারণা নয়। যুদ্ধাপরাধের বিচার আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা মৌলজঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা, জামায়াত নিষিদ্ধ নিয়েও একই সঙ্গে আন্দোলন করেছি। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের পক্ষেও। কারণ, এ সব বিষয় পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং, মানবতাবিরোধীদের অপরাধ বিচার চলছে, তাতে আত্মসন্তুষ্টির অবকাশ কম। কারণ, এদের উত্তরসূরীরা জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা উসকে দিচ্ছে, এসব অপরাধীরা যাতে মুক্তি পায় সে কারণে সরকারের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র করছে। প্রকাশ্য রাজনীতিতে নিজেদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য এদের পক্ষের অনেকে বিএনপি-জামায়াত বা হেফাজতে আশ্রয় নিচ্ছে।

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা নিধনের পরিপ্রেক্ষিতে নির্মূল কমিটি একটি কমিশন গঠন করেছে। যেদিন এ কথা ঘোষণা হয়, তখন অনেক সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন, এতদিন পর কেন আপনারা ঘোষণা দিলেন? অর্থাৎ, একটা ধারণা জন্মেছে সব অপচেষ্টা বা ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আর কেউ না হোক সিভিল সমাজের হয়ে নির্মূল কমিটি প্রতিবাদ জানাবে। হেফাজতের পরামর্শে তখন পাঠক্রমে সাম্প্রদায়িকতা আমদানী করা হয়। নির্মূল কমিটি শুধু প্রতিবাদ নয়, কমিশন গঠন করে তার রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। সিভিল সমাজের আর কোন গ্রুপ এটি করতে পারেনি। এর অর্থ নির্মূল কমিটি এখন প্রাসঙ্গিক এবং মানুষ মনে করে মৌলজঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, পাকিস্তানীকরণ, গণহত্যা, সাম্প্রদায়িকতা— এসবের বিরুদ্ধে আর কেউ না হোক নির্মূল কমিটি কিছু করবেই। এর সর্বশেষ উদাহরণ ২৫ মার্চ জাতীয় গণহত্যা দিবস ঘোষণা। গত দুই দশক নির্মূল কমিটি এই দিবসটি পালন করেছে, সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে ২৫ মার্চ আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হোক। সরকার করেনি। কিন্তু, নির্মূল কমিটি তার দাবি থেকে সরেনি, ধৈর্য্য ধরেছে এবং এক সময় দাবি আদায় হয়েছে। এটিই নির্মূল কমিটির বড় বৈশিষ্ট্য।

আমাদের আরেকটি অর্জন, গত ২৭ বছর ধরে আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আন্দোলন করেছি। বাংলাদেশের বিভিন্ন মুক্তিবুদ্ধির মানুষকে আমরা এক একটি প্ল্যাটফর্মে আনতে পেরেছিলাম। বাংলাদেশের অধিকাংশ বিখ্যাত লেখক, শিল্পী, সাংবাদিক, (বিভিন্ন পেশার মানুষজন) আমাদের সঙ্গে থেকেছেন, অনেকে সক্রিয় থেকেছেন, বয়সের কারণে নিষ্ক্রিয় থেকেছেন কিন্তু সমর্থন অব্যাহত রেখেছেন। এভাবে একটি আন্দোলন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। আন্দোলন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়াও বাংলাদেশে এই প্রথম। আমাদের অনেকের কথাই ধরুণ না কেন উদাহরণ হিসেবে।

আজ তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়ের কবি উপন্যাসের সেই বিখ্যাত বাক্যটি মনে পড়ছে— ‘কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দ ক্যানে।’ মাথা এখন বিরল বেশ, মুখে পড়েছে ভাঁজ, শরীরের চামড়া ম্লান এবং কুঞ্চিত। নাম ধরে ডাকার লোক ক্রমেই কমছে। আমরা যাদের ‘স্যার’ বা ‘ভাই’ বলতাম তাদের প্রায় সবাই চলে গেছেন। প্রবীণ নয় বৃদ্ধই হয়ে গেলাম। আমার সমবয়সী শাহরিয়ার বা নাসিরুদ্দিন ইউসুফ বাচ্চুরও সেই অবস্থা। এতো দ্রুত গেল সময়। কিন্তু দ্রুত কোথায়? একজন মানুষের জীবনে ৪৫ কম নয়, গড় আয়ু ৭০ হলেও। নির্মূল কমিটি আন্দোলন যখন আমরা শুরু করি তখন অবশ্য আমরা তরুণ নই, চল্লিশের কোঠায়, এখন ষাটের কোঠায়। সত্তর দ্রুত এগিয়ে আসছে। আহ্, বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের রান যদি এত দ্রুত বাড়ত! আজ একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির ২৮ বছর পূর্ণ হলো। ভাবা যায়!

২

১৯৭২ সালের ১৭ মার্চের কথা মনে পড়ছে। বয়স তখন ২০ বা ২১। শহীদ মিনারে আমাদের বয়সী এবং আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের অনেকে জড়ো হয়েছেন। বাংলাদেশ তো স্বাধীন হয়েছে মাত্র দু’মাস। দেশ বিধ্বস্ত। জাতিও। বিজয়ের আনন্দ আছে বটে কিন্তু সমষ্টিগত বিষন্নতাও দেখা দিয়েছে। পাঁচ লক্ষেরও বেশি নারী ধর্ষিত হয়েছেন। একজন নারী ধর্ষিত হওয়ার অর্থ পুরো পরিবারের বিষন্ন হয়ে যাওয়া। একটি পরিবারে যদি ২০ জন সদস্য হয় এবং সে পরিবারে কেউ ধর্ষিত হয় তা’হলে এক কোটি পরিবার বিপর্যস্ত। ৩০ লক্ষেরও বেশি শহীদ হয়েছেন। সেখানেও যদি পরিবারের সংখ্যা এমন হয় তা’হলে ৬ কোটি মানুষও বিপর্যস্ত। গোটা জাতিই।

সেই খুনী গোলাম আযম, নিযামী, মুজাহিদরা বুদ্ধিজীবী হত্যা করেছেন। সক্রিয় হলে তাদের অনেককে ধরা যায়। এরা যুদ্ধাপরাধী। আমরা জড়ো হয়েছি শহীদ মিনারে। আমাদের দাবি যুদ্ধাপরাধের বিচার। সমাবেশের উদ্যোক্তা জহির রায়হান ও শহীদুল্লাহ কায়সারের বোন নাফিসা কবির। শাহরিয়ার তাদের চাচাতো ভাই। নাফিসা কবির থাকেন যুক্তরাষ্ট্রে। ভাইয়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে এসেছেন। অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর স্ত্রী লিলি চৌধুরী, ডা. আলীম চৌধুরীর স্ত্রী শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী, শহীদুল্লা কায়সারের স্ত্রী পান্না কায়সার সহ আছেন আরো অনেকে।

এর আগে ৩০ জানুয়ারি মিরপুর মুক্ত করার যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন জহির রায়হান, ভাইকে খুঁজতে যেয়ে। বঙ্গবন্ধু দালাল আইন করলেন। বিচার শুরু হলো দালালদের। ১৯৭৩ সালে করলেন মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার আইন। বঙ্গবন্ধু বিচার করে যেতে পারেননি যুদ্ধাপরাধের। তারপর এলেন পাকিস্তান পক্ষের জিয়াউর রহমান। তার সঙ্গে ক্ষমতায় এল রাজাকার আলবদররা। তখন আর মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার হবে কীভাবে? এখনও যে বিএনপি ও আলবদর জামায়াতরা মানবতাবিরোধী অপরাধ বিচার চায় না তার একটি কারণ সেই পুরনো মহব্বত। জিয়া আর নিজামী আর শাহ আজিজ একসঙ্গেই তো যাত্রা করেছিলেন। জাতীয় সংসদের চত্বরে জাতির ‘শ্রেষ্ঠ সন্তান’ হিসেবে মানবতাবিরোধীদের কবর দেয়া হয়েছে এবং তা আমাদের দেখতে হয়েছে। এই সব কবর এখান থেকে সরিয়ে ফেলার আন্দোলন করা উচিত এখন তরুণদের।

মানবতাবিরোধ অপরাধের বিচার তখন ধামাচাপা পড়লেও জামায়াত বিরোধিতা কিন্তু থামেনি। বিভিন্ন লেখায়, বক্তৃতায়, অনুচ্চস্বরে হলেও বিরোধিতা চলেছে।

গোলাম আযম দেশে ফিরে এলেই আবার যেন সবার চোখ খুলে যায়। এরই ধারাবাহিকতায় ঘাতকদের বিরুদ্ধে লড়াইটা আবার শুরু হয় এবং সেই আন্দোলনের ফলে সফল হয় বিচার। যে প্রতিষ্ঠানটি এটি শুরু করেছিল তার নাম ‘একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি’। ‘নির্মূল’ শব্দটি যোগ করেছিলেন সৈয়দ হাসান ইমাম। সেই থেকে ২৫ বছর। এ দীর্ঘ পথযাত্রায় আমাদের সঙ্গে অনেকেই ছিলেন, এখনও আছেন। তবে অনেকে আফসোস নিয়ে প্রয়াত হয়েছেন। বয়সের বা পেশাগত কারণে অনেকে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছেন। তবে সেই পুরনোদের মধ্যে এখনও তুমুল সক্রিয় শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী ও শাহরিয়ার কবির। নির্মূল কমিটির আন্দোলনের পর গত দুই দশকে যারা যোগ দিয়েছেন তারা এখনও সক্রিয়। শাহরিয়ার ও আমার বিচার প্রক্রিয়ায় সাক্ষী দেওয়ার পর মনে হলো একটি পর্যায় আমরা পেরিয়েছি সাফল্যের সঙ্গে। কিন্তু লড়াইটা অব্যাহত আছে, রাখতেও হবে। কারণ যুদ্ধাপরাধীদের এখন মানবতাবিরোধী অপরাধী বলা হয়। ১৯৭৫ সালে তাদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় যে রাজনীতি জড়িত সে রাজনীতির থেকে উত্থিত হয়েছে জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ, সেনাবাদ। সেক্যুলার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনে এরা হুমকিস্বরূপ। এদেরও সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করতে না পারলে মানবতাবিরোধী অপরাধ আবারও সংঘটিত হতে পারে। ১৯৭১ সালের জেনারেশন অর্থাৎ আমরা চেয়েছিলাম ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক একটি রাষ্ট্র।

এটি অস্বীকারের উপায় নেই ১৯৭৫ সালের অর্থই হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ প্রত্যয়টি অস্বীকার। এর বিপরীত প্রত্যয় হচ্ছে পাকিস্তান বা পাকিস্তানবাদ যার অন্তর্গত জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ, জঙ্গি মৌলবাদ, সেনা কর্তৃত্ব, সাম্প্রদায়িকতা, গরীবদের অস্বীকার কিন্তু ব্যবহার, ভায়োলেন্স, দুর্নীতি। মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল এগুলি উৎখাতের জন্য। কিন্তু সেগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর একটি কারণ, মুক্তিযুদ্ধের দুটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য যথাযথ গুরুত্ব পায়নি। একটি হলো গণহত্যা নির্যাতন অন্যটি শরণার্থী যা নির্যাতন প্রত্যয়ের অন্তর্গত। গুরুত্ব পেয়েছে বীরত্ব। ইউরোপে ফ্যাসিবাদ/ নাজিবাদ পুনরুত্থিত না হওয়ার কারণ, রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা বীরত্ব থেকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন গণহত্যা ও নির্যাতনের ওপর। রাজনীতিবিদরা আইন করেছেন। বিচার করেছেন যাতে কর্তৃত্বমূলক ঐ দুটিই ব্যবস্থা গড়ে না ওঠে। আর শিল্পী সাহিত্যিক চলচ্চিত্রকার, অনেক তারকাখচিত শিল্পী, সাংবাদিক তাদের নিজ নিজ কর্মের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন গণহত্যা নির্যাতনের অপমান, বেদনা, অশ্রু, মনুষ্যত্বহীনতা। ফলে পরবর্তী প্রজন্ম আর কখনও চায়নি নাজিবাদ বা ফ্যাসিবাদ আবার ফিরে আসুক। আমাদের এ দেশে যদি রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা শুরু থেকেই গুরুত্ব দিতেন গণহত্যা নির্যাতনের ওপর তাহলে ১৯৭৫ টিকে থাকা কষ্টকর হতো।

গণহত্যা নির্যাতনের বিষয়ে যে সরকার একেবারে গুরুত্ব দেয়নি তা নয়। গণহত্যার ওপর সরকার ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালের আগেই গুরুত্ব দিয়েছিল। ৩ ডিসেম্বর এদের বিচারের জন্য মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। পরবর্তী সরকারও কিছু ব্যবস্থা নিয়েছিল কিন্তু যথাযথ গুরুত্ব কখনও আরোপিত হয়নি। গণহত্যার মধ্যে বুদ্ধিজীবী হত্যাকেই গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল বেশি। অবশ্য এক হিসেবে বলা যায় বুদ্ধিজীবী হত্যা গণহত্যারই অন্তর্গত। নির্মূল কমিটির একটি অবদান আমি মনে করি, নির্দিষ্টভাবে বুদ্ধিজীবী হত্যার ওপর গুরুত্ব আরোপ না করে গণহত্যার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা।

গণহত্যার কারণেই বিচারের দাবি ছিল অসংগঠিত ভাবে। তারপর আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় সব সময় আমি ও শাহরিয়ার জড়িত ছিলাম। শাহরিয়ার ছিল সোচ্চার, সবকিছু ছেড়ে এ আন্দোলনেই মনোনিবেশ করেছিল এবং সংগঠিতভাবে যখন বিভিন্ন পর্যায়ে আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছিল তখন সামনে বয়োজ্যেষ্ঠ কেউ না কেউই ছিলেন কিন্তু সংগঠনের গুরু দায়িত্ব তার ওপরই ন্যস্ত ছিল। আমি সহায়তাকারি, তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নয়। যখন বয়োজ্যেষ্ঠরা নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলেন তখন দায়িত্ব নিতে হয়েছে, সেটি বেশি দিনের কথা নয়।

জিয়াউর রহমানের সময় মানবতাবিরোধী বিচারের ধারণাটিই মুছে দেয়া হলো। তিনি এবং পরবর্তীকালে এরশাদ থেকে খালেদা জিয়া আমাদের জেনারেশন তো বটেই পরবর্তী জেনারেশনদের মনেও একটি ধারণার সৃষ্টি করতে চাইল, যা হওয়ার হয়েছে, রাষ্ট্র গঠনের কারণে সমন্বয় প্রয়োজন। ১৯৭১ সাল ছিল ব্যতিক্রম। ১৯৪৭ সালই হলো মূলধারা। এবং তারা সফল হয়েছে। এ ধারণার বিপরীতে আবার মানবতাবিরোধী অপরাধের বিষয়টুকু সামনে আনার জন্য মূলত ১৯৭৯ সাল থেকে আবার নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তবে তার আগে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত ঘটনাপ্রবাহের সংক্ষিপ্তসার দেয়া উচিত।

জিয়াউর বাঙালির মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে ফরমান জারি করে সংবিধান বদল ও নানা প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালের খুনিদের রাজনৈতিকভাবে পুনর্বাসনের জন্য তিনি—

১. ১৯৭৭ সালে second proclamation order No. 3 of ১৯৭৭ জারি করে সংসদে আলবদরদের নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়ার জন্য সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের কিছু অংশ রহিতকরণ।

২. ১৯৭৬ সালের ১৮ জানুয়ারি যাদের নাগরিকত্ব কেড়ে নেয়া হয়েছিল, নাগরিকত্ব ফেরত পাওয়ার জন্য তাদের আবেদনের অনুরোধ।

৩. ১৯৭৭ সালে Proclamation order No. 3 of 1977 ১৯৭৭ দ্বারা সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদ রহিতকরণ।

এক কথায় জেনারেল জিয়াই আলবদর-রাজাকারদের শুধু ক্ষমা নয়, ঘরের ভিতর আশ্রয় দিয়েছিলেন। একইভাবে বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের খুনের ‘দায়মুক্তি’ দেয়া হলো এবং তাদের বাংলাদেশের বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দেয়া হলো। সুতরাং বলা যেতে পারে, জিয়ার নীতিতে ধারাবাহিকতা আছে। বঙ্গবন্ধু খুনীদের শাস্তি দিয়ে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছিলেন। আলবদরবন্ধু জিয়া খুনীদের দণ্ড মওকুফ করে সাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছিলেন। এভাবে আলবদর-রাজাকারদের ক্ষমা করে ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশকে বিভক্ত করেন জিয়াউর রহমান। আলবদরদের মতো তিনিও বাংলাদেশকে পাকিস্তান করতে চেয়েছিলেন।

আলবদররা তার ক্ষমতার উৎস ছিল। আলবদররা তাকে ক্ষমতায় আসতে সাহায্য করেছিল দেখে তিনি আলবদরদের ঐভাবে পুরস্কৃত করেছিলেন।একইভাবে অপারেশন সার্চলাইটে অংশগ্রহণকারী লে.জে. হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ও বেগম খালেদা জিয়া আলবদর রাজাকারদের ক্ষেত্রে জিয়ার নীতি অনুসরণ করেছিলেন। বেগম খালেদা জিয়া আলবদর-রাজাকারদের ক্ষমতায় এনেছেন এবং ১৯৭১ সালের আলবদর প্রধান ও উপপ্রধানকে মন্ত্রী করেছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি। এভাবে নতুন শতকের শুরুতে দেখি আলবদররা আবার ক্ষমতায়।

প্রচলিত আইনে, খুনীকে হেফাজত করাও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। জিয়াউর রহমান, হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ও বেগম খালেদা জিয়া খুনীদের হেফাজত করে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন। শহীদদের পরিবারের ন্যায্যবিচার থেকে বঞ্চিত করেছেন এই তিনজন ও তাদের সমর্থকরা। মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের, বাংলাদেশের কেউ যদি অবমাননা করে থাকেন তাহলে তারা হলেন জিয়া, এরশাদ ও খালেদা। তারা বাংলাদেশের নাগরিক হওয়ার যোগ্যতা রাখেন না। অস্ত্রবাজ এই তিনজন একটি জাতির এবং সে জাতির গৌরবময় ইতিহাসের যে অবমাননা করেছেন তার উদাহরণ ইতিহাসে বিরল।

খালেদা জিয়া বেছে বেছে দু’জন শীর্ষস্থানীয় আলবদরকে মন্ত্রী করেছিলেন— নিজামী ও মুজাহিদকে। অন্য স্বাধীনতাবিরোধীদেরও মন্ত্রী করতে পারতেন, করেননি। কেন? সেটিও ভেবে দেখা দরকার। অপরাধমূলক রাজনীতিতে অভ্যস্ত জামায়াতে ইসলামী, তার সহযোগী হিসেবে বিএনপিও। সে কারণে, ২০০১ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত অধিকাংশ অপরাধমূলক, বিশেষ করে অস্ত্র চোরাচালান ও শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে আলবদরদের পুরনো সংগঠন যা এদের গ্রেফতার হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ছিল এই দুজনের নিয়ন্ত্রণে। এরা এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন যে, প্রকাশ্যে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে কথা বলতে এরা কসুর করেননি।

৩

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের চরিত্র নির্ধারণে এই বিষয়গুলি মনে রাখা জরুরি। খুনিরা যখন শাসক তখন তাদের বিরুদ্ধে বিচার চাওয়া দুরূহ ব্যাপার। তাছাড়া বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর দেশের রাজনীতিতে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল, সে সুযোগে প্রতিক্রিয়াশীলরা শক্তি সঞ্চয় করছিল। তার ওপর জিয়া ৩১ ডিসেম্বর (১৯৭৫) দালাল আইন বাতিল করে আটঘাট বেধেই নেমেছিলেন।

১৯৭৮ সালে ১১ জুলাই, গোলাম আযম অসুস্থ্য মাতাকে দেখার অজুহাতে পাকিস্তানি পাসপোর্ট নিয়ে ৩ মাসের ভিসায় ঢাকা আসেন। মাতাকে দেখতে আসাটা ছিল অজুহাত, পাকিস্তানের নির্দেশেই তিনি আসেন এবং নিশ্চয় জিয়াকে তা জানানো হয়েছিল, না হলে তিনি ভিসা পেতেন না। তিনি এসে জামায়াতে ইসলাম বাংলাদেশ পুনর্গঠন করেন। আব্বাস আলী খানকে ভারপ্রাপ্ত আমীর করা হয়, তিনি ছিলেন ছায়া আমীর। আর রাজাকার বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা একে ইউসুফকে জেনারেল সেক্রেটারি করেন। গোলাম আযম ভিসা শেষ হলেও থেকে যান। এর আগে ১৯৭৭ সালে আলবদর বাহিনীর কমান্ডাররা ইসলামী ছাত্র শিবির গঠন করে। সিভিল সমাজের ক্ষোভ এ সময় প্রকাশিত হয় সেক্টর কমান্ডার কর্নেল নুরুজ্জামান বীর উত্তমের মাধ্যমে।

১৯৭৯ সালে তিনি পদধ্বনি/ নয়া পদধ্বনি নামে একটি সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন যার সম্পাদকের ভূমিকা পালন করেছিলেন শাহরিয়ার কবির। ঘাতক দালালদের বিরুদ্ধে পত্রিকাটি ছিল সোচ্চার। দীর্ঘদিন নিজেদের মধ্যে হানাহানিতে ব্যস্ত থাকার পর ১৯৮০ সালের জানুয়ারিতে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ঘোষণা করে তারা যুদ্ধাপরাধীদের দল জামায়াতকে কোথাও সভা করতে দেবে না। স্বাধীনতা বিরোধীদের তৎপরতা রোধে ১৯৮১ সালের মার্চে গঠিত হয় ‘সাম্প্রদায়িক ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী নাগরিক কমিটি।’ ড. আহমদ শরীফ এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন ও নাগরিক সমাবেশে সভাপতিত্ব করেছিলেন।

কর্নেল নুরুজ্জামান ছিলেন তখন মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সভাপতি। তিনি ঘোষণা করেন ১লা মে (১৯৮১) থেকে সপ্তাহব্যাপী ‘রাজাকার আলবদর প্রতিরোধ সপ্তাহ’ পালন করা হবে এবং সর্বপ্রথম গণআদালতে গোলাম আযমের বিচারের কথা ঘোষণা করেন। এভাবে জিয়ার আমলেই আবার যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠনের কাজ শুরু হয়।

১৯৮৪ সালে কাজী নুরুজ্জামান, শাহরিয়ার কবির, আহমদ শরীফ প্রমুখের উদ্যোগে গঠিত হয় ‘মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশ কেন্দ্র।’ মূল লক্ষ্য ছিল ঘাতকদের পরিচয় নতুনভাবে তুলে ধরা। জাহানারা ইমামও তখন ধীরে ধীরে ‘শহীদ জননী’ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয় তার ‘একাত্তরের দিনগুলি’ যা পাঠকদের আপ্লুত করে। চেতনা বিকাশ কেন্দ্র ১৯৮৭ সালের বইমেলায় প্রকাশ করে ‘একাত্তরের ঘাতকরা কে কোথায়’। সাত দিনে এই বইয়ের ৫০০০ কপি বিক্রি হয়। এরপর থেকেই সারা দেশে মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত বইপত্র প্রকাশের প্রবল উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। আর এ সমস্ত মিলেই ঘাতকদের বিরুদ্ধে জনমত সংহত হতে থাকে।

১৯৯২ সালের ১৯ জানুয়ারি কর্নেল নুরুজ্জামান ও শাহরিয়ার কবিরের উদ্যোগে গঠিত হয় ‘একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি’। জাহানারা ইমাম হন এর আহ্বায়ক। এর একমাস পর ১১ ফেব্রুয়ারি ৭২টি রাজনৈতিক/সাংস্কৃতিক সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় ‘মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি।’ একটি মাত্র লক্ষ্যই স্থির হয়— জামায়াতের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা। আওয়ামী লীগ এ ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার সাহায্য সহায়তা প্রদান করে।

সমন্বয় কমিটি তিনটি বড় কাজ করেছিল—

১. গণ আদালতে গোলাম আযমের প্রতীকী বিচার (২৬ মার্চ, ১৯৯২)

২. গণ তদন্ত কমিশনের দুটি প্রতিবেদন প্রকাশ (১৯৯৪, ১৯৯৫)।

৩. দেশ জুড়ে যুদ্ধাপরাধী বিচারের দাবিতে জনমত সংগঠন। বিশেষভাবে গণআদালত সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় সারাদেশে জামায়াত বিরোধী এক প্রচণ্ড আবেগের সৃষ্টি হয়।

আজ যারা গণতন্ত্রের নামে খালেদা জিয়াকে সমর্থন করেন, ‘নিরপেক্ষ’ভাবে তারা ভুলে যান গোলাম আযমের বিচার দাবি করায় খালেদা জিয়া গণআদালতের উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা এনেছিলেন। যাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা হয়েছিল তারা বিদ্যাবুদ্ধি ও অবদানের দিক থেকে অনেক ওপরে। শুধু তাই নয় স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টিতেও তাদের অবদান আছে। এই একই সূত্র ধরে খালেদা জিয়া নিজামীদের ক্ষমতায় বসিয়েছিলেন এবং একই ধারায় মানবতা বিরোধীদের সমর্থন করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশে এই প্রশ্ন বারংবার তোলার সাহস হলো না কারো যে, এরকম রাজনীতি যারা করেন তাদের বাংলাদেশে রাজনীতি করতে দেয়া যায় কিনা। আওয়ামী লীগ নেতারাও এই প্রশ্ন রাখেননি। উল্লেখ্য, জাহানারা ইমামও রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা মাথায় নিয়ে পরলোকগমন করেছিলেন।

একাত্তরের ঘাতক দালালরা কে কোথায় বইটি প্রকাশের পর অলক্ষে একটি ব্যাপার ঘটেছিল। মুক্তিযুদ্ধ চর্চা শুরু হলো। অর্থাৎ, মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত বইপত্র লেখা শুরু হলো। মার্চ ও ডিসেম্বর মাসের পুরোটা পত্র-পত্রিকা মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত প্রতিবেদন ছাপতে লাগল। নতুন শতকে টিভি চ্যানেলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তারাও একই অনুসরণ করতে লাগল। এভাবে, নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধ আবার নতুনভাবে ধরা দিল। এ পর্যায়ে শাহরিয়ার আর আমি নিরন্তর লেখালেখি করেছি। দু’টি দৈনিকের কথা বলতে হয় এসূত্রে— একটি দৈনিক জনকণ্ঠ আরেকটি দৈনিক ভোরের কাগজ। আজ মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত যে বিরাট সাহিত্য গড়ে উঠেছে তার অধিকাংশই ১৯৮৭ সালের পর। নতুন প্রজন্ম যে আজ যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে এগিয়ে আসছে তার কারণ ঐ মুক্তিযুদ্ধ চর্চা। এটি জাতির ওপর অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল। ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির প্রকাশনা এর উদাহরণ।

১৯৯৪ সালে জাহানারা ইমামের মৃত্যু হলে ২০০০ সাল পর্যন্ত আন্দোলনে ভাটা পড়ে। ২০০০ সালে কবি শামসুর রাহমানকে সভাপতি করে নির্মূল কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। সেই থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত নির্মূল কমিটি সারা দেশ জুড়ে সংগঠন গড়ে তোলে, বিভিন্ন সভা করে, পুস্তিকা প্রকাশ করে জনমত জাগ্রত করে। এক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক জোটসহ অনেক সংগঠনও এগিয়ে আসে। মিডিয়াও প্রবল ভ‚মিকা রাখে। বিএনপি জামায়াত একত্রে ২০০১ সালে সরকার গঠন করলে যুদ্ধাপরাধের দাবি আরো গতি পায়। সামরিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও এই দাবি সোচ্চার ছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৮ সালের নির্বাচনে বিএনপি জামায়াত জোট ছাড়া সব দল যুদ্ধাপরাধী বিচারের দাবি সমর্থন করে। আওয়ামী লীগ ও তার মিত্ররা নির্বাচনে জয়ী হয় এবং ২০১০ সালে যুদ্ধাপরাধ বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠন করে।

১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু সরকার প্রণীত আন্তর্জাতিক অপরাধসমূহ (ট্রাইব্যুনাল) আইন অনুসারে বিচারের উদ্যোগ নেয়া হয়। আইনটিকে সময়োপযোগী করার জন্য কিছু সংশোধনও করা হয়। সংবিধান একমাত্র এই আইনটিকেই সুরক্ষা প্রদান করেছে।

৪

সমন্বয় কমিটির পর একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি এপর্যন্ত আন্দোলন টেনে এনেছে। তবে, আন্দোলনে আরো পক্ষ ছিল, সাংস্কৃতিক জোট, শেষ পর্যায়ে সেক্টরস কমান্ডারস ফোরাম, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী, মিডিয়া কর্মী প্রমুখ। তাই নির্মূল কমিটি নিয়ে আলাদাভাবে কিছু বলা দরকার।

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি আজ ২৯ বছরে পা দিল। শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চে যারা প্রথমে গিয়েছিল তাদের অনেকের বয়স ছিল ১৮ থেকে ২২ এর মধ্যে। বাংলাদেশের সিভিল সমাজের আর দু’টি প্রতিষ্ঠান বোধহয় নির্মূল কমিটির বয়সী, এবং সক্রিয়। এর একটি জাতীয় কবিতা পরিষদ অপরটি সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট। এরা পরস্পরের পরিপূরক, লক্ষ্য প্রায় এক— গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, স্বৈরাচার প্রতিরোধ, মৌলবাদ-জঙ্গিবাদ নির্মূল, অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের শাখা ও সদস্য সংখ্যা বাংলাদেশের অধিকাংশ নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের চেয়ে বেশি। এখন ওয়ানম্যান পার্টিও সরকারে অংশ পায়। অচিরে সরকার গঠনে আমাদের লাগবে না তা কিন্তু নিশ্চিত করে বলা যায় না।

আমার মনে পড়ে, নির্মূল কমিটি গঠিত হওয়ার পর মধ্যবিত্ত সমাজের অনেকে, বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ ‘নির্মূল’ শব্দটির ব্যাপারে আপত্তি তুলেছিলেন। আজ কিন্তু অনেকে সাম্প্রদায়িকতা জঙ্গিবাদ-মৌলবাদ নির্মূলের কথা বলছেন। আমরা আসলে সরল সত্যটি সরলভাবে বলতে চেয়েছিলাম। কারণ, আমরা অনুধাবন করেছিলাম, বাংলাদেশে সমস্ত অশুভ শক্তির উৎস জামায়াতে ইসলামী ও তার রাজনীতি। এবং উত্তরোত্তর এর সমৃদ্ধির কারণ যুদ্ধাপরাধের বিচার না হওয়া এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সর্বাত্মক সহায়তা। সে কারণে আমরা প্রাথমিক লক্ষ্য ঠিক করেছিলাম যুদ্ধাপরাধের বিচার। সঙ্গে পরিপূরক দাবি ছিল জামায়াতকে নিষিদ্ধ করা।

আমরা আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য অর্জন করেছি। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মুখে এখন জনপ্রিয় শ্লোগান জামায়াতকে নিষিদ্ধ করা, যুদ্ধাপরাধীদের দণ্ড কার্যকর করা এবং জামায়াতের রাজনীতি নির্মূল করা।

আন্দোলনে থাকলে সময়ের পরিমাপ করা যায় না। যুদ্ধাপরাধ বিচারে আমরা কতোদিন ধরে জড়িত? হিসেব করে দেখিনি। আজ ১৯ জানুয়ারি, হিসাব মেলাতে গিয়ে দেখি চার দশক পেরিয়ে গেছে। ১৯৭২ সাল থেকে শুরু করা আন্দোলন যে সব সময় একই গতিতে চলেছে তা নয়, জোয়ার ভাটার মতো কখনও কূল প্লাবিত করেছে, কখনও বা উদ্দাম স্রোতধারা মন্থর বা স্থবির হয়েছে। এই আন্দোলনের একটি বৈশিষ্ট্য যে, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দল এই আন্দোলনে জড়ো হয়েছে, সরে গেছে, নতুনরা এসেছেন, সরে গেছেন, আন্দোলন চালু রয়েছে। এতে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, এই আন্দোলনে মানুষের সায় ছিল। সাড়া সব সময় সবার পক্ষে দেয়া সম্ভব হয় না কিন্তু সায় সব সময় থাকতে পারে। সাধারণ মানুষ যে দলই করুক না কেন, রাজাকার আলবদরদের বিচার হবে না এটি মন থেকে মানতে পারে নি। বোধ আছে দেখে মানুষ, মানুষ। একেবারে বোধহীন হওয়াটা কষ্টকর। যারা বোধহীন, যেমন জামায়াতী বা বিএনপি তারা সাময়িক কিছু লাভ করতে পারে বটে কিন্তু অন্তিমে হটে যেতে হয়। চেঙ্গিস খানের শাসন, হিটলারদের শাসন, ইয়াহিয়া খানদের শাসন, জিয়াউর রহমানদের শাসন অনন্তকাল চললে সভ্যতা আর এগুতো না।

যুদ্ধাপরাধের বিচার প্রথমে দাবি করেছিলেন বুদ্ধিজীবীরাই। জহির রায়হান বেসরকারিভাবে তদন্ত শুরু করেছিলেন। প্রধানতঃ বুদ্ধিজীবী হত্যার পরিপ্রেক্ষিতে আলবদরদের খোঁজ করে শাস্তির জন্যই তদন্ত শুরু হয়েছিল। অন্যদিকে, দালালদের বিচারের দাবিও উঠছিল। সরকারের এতে নিশ্চুপ থাকার অবস্থা ছিল না। যে কারণে দালাল আইন করে বিচার শুরু হয় এবং তখন সব অপরাধই দালাল আইনের অন্তর্গত হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে আরেকটি আইন করেছিলেন যা আজ আন্তর্জাতিক অপরাধ বিচার আইন হিসেবে পরিচিত। আন্দোলনও ধীরে ধীরে ব্যপ্তি পায়। জামায়াতে ইসলাম কাঠগড়ায় দাঁড়ায় এবং ক্রমে তা মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার আন্দোলন হয়ে দাঁড়ায় যাকে আমরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নামেও অভিহিত করি। মিলিটারি যেমন একসময় পরিচিত হয়ে উঠেছিল মেলেটারি হিসেবে। গোলাম আযমের রেজাকার যেমন পরিচিত আমাদের কাছে রাজাকার হিসেবে।

রাজাকার বিচার আন্দোলন যখন নিম্নমুখি তখন নির্মূল কমিটির প্রতিষ্ঠা হয়। রাজাকার-বন্ধু জিয়াউর রহমান ও এরশাদের সময় আন্দোলন করা দূরূহ ছিল। কারণ, সিভিল সমাজের নেতৃস্থানীয় অনেকে ভাবতেন, সিভিলিয়ানদের থেকে তারা উত্তম। তবুও, যুদ্ধাপরাধীদের ইস্যুতে তারা একমত হয়েছিলেন। নির্মূল কমিটির কৃতিত্ব এই যে, এই ইস্যুতে অনেককে একত্রিত করতে পেরেছিলেন বিশেষ করে সংস্কৃতিসেবীদের। বাংলাদেশে এমন কোন নামী সাহিত্যিক, শিল্পী ছিলেন না যিনি কোন না কোন সময় এ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। এ বিষয়টিও উল্লেখ্য যে বাংলাদেশে সমস্ত গণআন্দোলনের সূত্রপাত সংস্কৃতিসেবীরাই করেছেন। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার আন্দোলনও। আর এ আন্দোলনকেও গণআন্দোলন বলতে আমার দ্বিধা নেই। গণআন্দোলন না হলে আওয়ামী লীগ ও জোট যুদ্ধাপরাধ বিচারে একমত হতো না।

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, যা আগে উল্লেখ করেছি— আন্দোলন কি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেতে পারে? অধিকাংশের উত্তর হবে— না, কারণ কোনো একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে আন্দোলন হয়। তা স্বতস্ফূর্ত হতে পারে, স্বল্পস্থায়ীও হতে পারে। লক্ষ্যে না পৌঁছলে, রাজনৈতিক দল যুক্ত থাকলে তা দীর্ঘস্থায়ীও হতে পারে। যেমন, বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা আন্দোলন। কিন্তু সিভিল সমাজ উদ্ভূত আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার উদাহরণ খুব কম। ব্যতিক্রম একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আন্দোলন। এর কারণ নির্মূল কমিটির নেতৃবৃন্দ আন্দোলনের একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিলেন। আন্দোলনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া ব্যতিক্রম। আর এই ব্যতিক্রমী কাজটি হয়েছিল দেখে নির্মূল কমিটি এতদিন কাজ করে আসতে পেরেছে এবং মানুষের বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছে।

আগেই উল্লেখ করেছি সেক্টর কমান্ডার অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্ণেল কাজী নূরুজ্জামান, শাহরিয়ার কবির ও জাহানারা ইমামের উদ্যোগে ১৯৯২ সালের ১৯ জানুয়ারি নির্মূল কমিটি গঠিত হয়। নির্মূল কমিটির বৈশিষ্ট্য ছিল বাংলাদেশের পরিচিত বিশিষ্টজনরা সবাই এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন যেমন কবি সুফিয়া কামাল, সঙ্গীতশিল্পী কলিম শরাফী, কবি শামসুর রাহমান, অধ্যাপক আহমদ শরীফ, কথাশিল্পী শওকত ওসমান, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, বিচারপতি দেবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, অধ্যাপিকা নীলিমা ইব্রাহিম, স্থপতি মাজহারুল ইসলাম, সাংবাদিক ফয়েজ আহমেদ, অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশীদ, ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমদ, বিচারপতি কে এম সোবহান, ভাষাসৈনিক গাজীউল হক, কে নয়? অধ্যাপক কবীর চৌধুরী তো মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ছিলেন এর উপদেষ্টা মণ্ডলীর সভাপতি।

নির্মূল কমিটির প্রধান লক্ষ্য ছিল একাত্তরের ঘাতক-দালালদের বিচার। আমরা তখন থেকে অনুধাবন করেছিলাম বিচার হতে হলে রাজনৈতিক দলের সমর্থন জরুরি। সে জন্য কিছুদিনের মধ্যেই ৭২টি সংগঠন নিয়ে ‘মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি’ গঠন করা হয়। জাহানারা ইমাম হন আহ্বায়ক। সংক্ষেপে এই কমিটি সমন্বয় কমিটি হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে। নির্মূল কমিটি তখন আর আলাদাভাবে কাজ করেনি। সমন্বয় কমিটির কাজ পরিচালনার জন্য একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে আওয়ামী লীগের পক্ষে ছিলেন আবদুর রাজ্জাক, জাসদের প্রয়াত কাজী আরেফ আহমদ, কমিউনিস্ট পার্টির নূরুল ইসলাম নাহিদ, ‘মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী চক্র প্রতিরোধ মঞ্চের’ পক্ষে আহাদ চৌধুরী ও অধ্যাপক আব্দুল মান্নান চৌধুরী, নির্মূল কমিটির পক্ষে সৈয়দ হাসান ইমাম ও শাহরিয়ার কবির। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, ১৯৭২ সালের দু’দশক পর ফের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে জনমত কীভাবে সংগঠিত হয়েছিল। তবে এ প্রসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্রের কথা বলতে হয়। এ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগও নিয়েছিলেন কাজী নূরুজ্জামান ও শাহরিয়ার কবির। এই কেন্দ্রের সবচেয়ে বড় অবদান ‘একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়’ ও ‘জামাতে ইসলামীর অতীত ও বর্তমান’ সহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ। প্রথমোক্ত গ্রন্থের প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন শিল্পী কামরুল হাসান। এই গ্রন্থটি সারাদেশে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। এখন পর্যন্ত ঘাতক-দালালদের বিরুদ্ধে অভিযোগের ভিত্তি হিসেবে এই গ্রন্থটি ব্যবহৃত হয়। গোলাম আযমকে নাগরিকত্ব প্রদান করলে কেন্দ্রের কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতায় নির্মূল কমিটি গঠিত হয়।

নির্মূল সমন্বয় কমিটির বড় অবদান ঘাতকদের বিরুদ্ধে কবি সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে জাতীয় গণতদন্ত কমিশন গঠন ও রিপোর্ট প্রকাশ এবং ১৯৯২ সালের ২৬ মার্চ গোলাম আযমের বিরুদ্ধে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গণআদালতের বিচার। এ ধরনের উদ্যোগ এ দেশে প্রথম। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিএনপি সরকার জাহানারা ইমামসহ ২৪ জনের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা করেছিল। এই মামলা মাথায় নিয়েই জাহানারা ইমাম ১৯৯৪ সালে পরলোক গমন করেন। আর বিএনপি নিজেকে যুক্ত করেছিল পাকিস্তানমনা দল হিসেবে।

জাহানারা ইমামের আকস্মিক মৃত্যুর পর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে খানিকটা ভাটা পড়ে। এ পরিপ্রেক্ষিতে শাহরিয়ার কবির ও কাজী মুকুলের উদ্যোগে নির্মূল কমিটির কার্যক্রম বেগবান হয়েছে। শামসুর রাহমান দীর্ঘদিন এর সভাপতি ছিলেন। আমরাও অনেকে কমিটিতে ছিলাম এবং আছি। তবে শাহরিয়ার ও মুকুলই এখনও নির্মূল কমিটির প্রাণশক্তি। দু’জন দু’জনের পরিপূরকও। শ্যামলী নাসরিন চৌধুরীর অবদানের কথাও মনে রাখার মতো।

৫

১৯৯৫ থেকে নির্মূল কমিটির আন্দোলনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার কার্যক্রম শুরু হয়। ঘাতকদের বিচার অনুষ্ঠান একটি পর্যায় বটে, কিন্তু এর সঙ্গে জড়িত মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা অক্ষুন্ন রাখা, সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে লড়াই। এ কারণে নির্মূল কমিটির দু’টি সহযোগী প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলা হয়। এর একটি হলো ‘মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ কেন্দ্র ট্রাস্ট’ অন্যটি হলো ‘সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদবিরোধী দক্ষিণ এশীয় গণসম্মিলন’। ট্রাস্টের সঙ্গে যুক্ত আছেন ছিলেন শিল্পী আমিনুল ইসলাম (পরলোকগত), ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ, শিল্পী হাশেম খান প্রমুখ। এর প্রধান সমন্বয়কারী কাজী মুকুল। প্রধানত তার চেষ্টায় সারাদেশে ৮০টি পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছিল। মৌলবাদ/জঙ্গীবাদ বিরোধী মনোভাব গড়ে তোলা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিষ্ঠাই পাঠাগারের মূল উদ্দেশ্য। জোট সরকার যখন ক্ষমতায় ছিল তখন ৬০টি পাঠাগারের ওপর হামলা চালানো হয়েছিল। এছাড়া বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ মেলাও প্রথম শুরু করে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটিই। ১৯৯৮ সালের ২৬ মার্চ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর উদ্বোধন করেন।

মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী দক্ষিণ এশিয় গণসম্মেলন বা ‘সাউথ এশিয়ান পিপলস ইউনিয়ন এগেইনস্ট ফান্ডামেন্টালিজম অ্যান্ড কমিউনিজম’ ২০০১ সালে ঢাকায় দু’দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করে। বিষয় ছিল, ফান্ডামেন্টালিজম অ্যান্ড কমিউনিজম: রোল অব সিভিল সোসাইটি। ভারত, পাকিস্তান, নেপাল ও শ্রীলঙ্কা থেকে পি এ সাংমা, মৃণাল সেন, হামজা আলাভী, এয়ার মার্শাল আজগর খান, দামান দুঙ্গানা, এম. জে আকবর, আইকে গুজরাল, সুনীল উইজেসি সার্ধানার মতো খ্যাতিমানরা এই সম্মেলনে যোগ দেন। ২০১০ সালে আরও বড় পরিসরে এই সংগঠনের উদ্যোগে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় ছিল ‘পিস, জাস্টিস অ্যান্ড সেকিউলার হিউমিনিজম’। এবার জার্মানি, সুইডেন, ভারত, নেপাল, পাকিস্তান, ইরান, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ডস ও রাশিয়া থেকে প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। শুধু তাই নয়, তারা এক বাক্যে ‘ঢাকা ঘোষণায়’ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সমর্থন করে গেছেন। ২০১৭ সালে নির্মূল কমিটির রজতজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অধিক সংখ্যক দেশের বিশিষ্টজনরা যোগ দিয়েছিলেন, যে সম্মেলন উদ্বোধন করেছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি।

না, এখানেই শেষ নয়। সারা বছর নির্মূল কমিটি ঢাকা ছাড়াও সারাদেশে সভা-সমিতি, সেমিনার করেছে যার সংখ্যা হাজারের ওপর। যুদ্ধাপরাধ, মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গীবাদ, সংবিধান বিষয়ে দুইশত’র অধিক পুস্তিকা/ গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। এ রেকর্ড আর কোনো বেসরকারি সংস্থার আছে কী না সন্দেহ। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য জোট সরকার সংখ্যালঘুদের ওপর যে নির্যাতন চালিয়েছিল। তার ওপর তিন খণ্ডে প্রায় ৩০০০ পৃষ্ঠার একটি রিপোর্ট প্রকাশ। নাম ‘শ্বেতপত্রঃ বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ১৫০০ দিন’। যুদ্ধাপরাধী আইনের ওপরও কয়েকটি পুস্তিকা এবং হেফাজতের তাণ্ডবের ওপর দু’খণ্ডে ১২৬০ পৃষ্ঠার হেফাজত-জামায়াতের মৌলবাদী সাম্প্রয়িক সন্ত্রাসের ৪০০ দিন শ্বেতপত্র এবং ২০১৬ সালে ‘বাংলাদেশে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের ৮০০ দিন’ ২৬০০ পৃষ্ঠার ৩ খণ্ড প্রকাশিত হয়।

নির্মূল কমিটির উদ্যোগে শাহরিয়ার কবির ১২টি প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করেছেন যা দেশে-বিদেশে আদৃত হয়েছে। এগুলো হলো: সংখ্যালঘু নির্যাতনের ওপর ‘আমাদের বাঁচতে দাও’, ‘মুক্তিযুদ্ধের গান’, ‘যুদ্ধাপরাধ ৭১’, ‘দুঃসময়ের বন্ধু’, ‘জিহাদের প্রতিকৃতি’, ‘সীমানাহীন জিহাদ’, ‘চূড়ান্ত জিহাদ’, ‘বাংলাদেশ কোন পথে’ ‘জার্নি টু জাস্টিস’, ‘মিথাতের স্বপ্ন’, ‘ভুলি নাই’ ও ‘বিবেকের কণ্ঠ’। বীরাঙ্গনাদের নির্মূল কমিটিই প্রথম সম্মাননা জানিয়েছে। এরপর বীরাঙ্গনাদের স্বীকৃতি দিতে অন্যান্য সংস্থা এগিয়ে এসেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় বিভিন্ন জায়গায় নির্মূল কমিটি ত্রাণ পরিচালনা করেছে। এখনও শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিয়ে নির্মূল কমিটি দেশের দরিদ্র মুক্তিযোদ্ধা/ বীরাঙ্গনাদের নিয়মিত সাহায্য করছে। যুদ্ধাপরাধ বিষয়ে একটি ডাটা ব্যাংক গড়ে তুলেছে। Ekattorer Ghatok Dalal Nirmul Committee এবং ধর্মনিরপেক্ষ মানবিক বাংলাদেশ নামে দুটি ফেসবুক পেজ আছে।

১৯৯৫ সাল থেকে নির্মূল কমিটি জাহানারা ইমাম স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করেছে। এ বক্তৃতা দিয়েছেন কবীর চৌধুরী, কামাল লোহানী, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আনিসুজ্জামান, কে এম সোবহান প্রমুখ। এ পর্যন্ত ২৩টি বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছে। অধ্যাপক কবীর চৌধুরী পরলোকগমন করলে তার স্মরণে ফেব্রুয়ারি মাসে আয়োজন করা কবীর চৌধুরী স্মারক বক্তৃতা। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধ, অসাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য ১৯৯৫ সাল থেকে নির্মূল কমিটি ১টি প্রতিষ্ঠান ও একজন ব্যক্তিকে ‘জাহানারা ইমাম স্মৃতি পদক’ প্রদান করছে। এ পর্যন্ত ৫২ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে পদক দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। এর মধ্যে আছেন প্রয়াত সুফিয়া কামাল, শওকত ওসমান, শামসুর রাহমান, শওকত আলী খান প্রমুখ। প্রতিষ্ঠান হিসেবে পদক পায় সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, ছায়ানট, উদীচী, টুয়েন্টি টুয়েন্টি টেলিভিশন (লন্ডন), মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, সময় প্রকাশন প্রভৃতি। যুদ্ধাপরাধ, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ নিয়ে শতাধিক পোস্টার এবং লিফলেট প্রকাশ করেছে কমিটি।

নির্মূল কমিটির শাখার সংখ্যা এখন প্রায় ২০০। বিদেশে ১২টি। সে হিসেবে বলা যায়, সিভিল সমাজের সবচেয়ে বড় সংগঠন নির্মূল কমিটি। জাতীয় হিসাবে ধরলে চারটি বড় রাজনৈতিক দলের পরই নির্মূল কমিটির অবস্থান।

গত ২৮ বছর ধরে, আগেই বলেছি, বাংলাদেশের বিশিষ্টজনরা এর সঙ্গে জড়িত। এই সংস্থাকে আর্থিক সাহায্য দিতে কোনো প্রতিষ্ঠান বা ধনীরা সবসময়ে অপারগতা প্রকাশ করেছে। কমিটির শুভানুধ্যায়ী ও সদস্যদের চাঁদায় সংগঠন চলছে যা খুবই কষ্টকর। একমাত্র প্রয়াত শিল্পী নিতুন কুণ্ডু জাহানারা ইমাম স্মৃতিপদকের ক্রেস্ট নিয়মিত তৈরি করে দিয়েছেন। প্রয়াত স্থপতি, কবি রবিউল হোসাইন এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন। আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়েছে, এ দেশে পাকিস্তানের এজেন্ট প্রাক্তন দু’জন রাষ্ট্রপতি এলিট সমাজকে ভালোভাবে বিভক্ত করতে পেরেছেন। তারা বোঝাতে পেরেছেন, যুদ্ধাপরাধের বিচার চাওয়া, অসাম্প্রদায়িকতার পক্ষে আন্দোলন কোনো সুস্থ চাওয়ার বিষয় নয়, এটি রাজনীতি। ডিজিএফআইয়ের সহায়তায় প্রকাশিত বলে অনুমিত (এ বিষয়ে কখনও কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করা যাবে না। উইকিলিকস যদি কখনও পারে) ’র ইন বাংলাদেশ’ নামে একটি বইয়ে নির্মূল কমিটিকে ‘র’-এর এজেন্ট হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে পাকিস্তানিদের ঘাঁটি যে কত শক্ত এটি তার প্রমাণ। ১৯৯৬ থেকে জাতীয় নির্বাচনে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের প্রার্থীদের জন্য নির্মূল কমিটি বিভিন্ন জায়গায় (বিশেষ করে যেখানে যুদ্ধাপরাধীরা দাঁড়িয়েছিল) সভা করে জনমত সংগঠন করেছে।

এই সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি দেয়ার একটা কারণ আছে। নির্মূল কমিটির অনেক কর্মকাণ্ডের কথা আমারও মনে নেই। আজ মুক্তিযুদ্ধের যে নতুন প্রজন্ম তৈরি হয়েছে তাতে অনেক ব্যক্তি, সংস্থার অবদান স্বীকার করেও বলতে হয়, এতে নির্মূল কমিটির অবদান বেশি। কারণ, এক্ষেত্রে এত বেশি কাজ কেউ করেনি। অনেকের কাজ মার্চ বা ডিসেম্বরে সীমাবদ্ধ। নির্মূল কমিটির কাজ চলে সারা বছর। আমরা অনেকে শুরু থেকে ছিলাম নির্মূল কমিটির সঙ্গে, এখনও আছি অনেকে, তবে নির্মূল কমিটির এই যে আন্দোলন যা এখনো সজীব, তার কারণ এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। এ কারণেই এটি আলোচনার বিষয় যে, যা পারিনি তা করা যেতে পারে যদি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া যায়। আর নির্মূল কমিটির এই কৃতিত্বের জন্য আমরা সবাই দাবিদার হতে পারি, কিন্তু আমি মনে করি শাহরিয়ার কবিরের উদ্যম ও কাজী মুকুলের সাংগঠনিক শক্তি না থাকলে আজ নির্মূল কমিটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতো না। জোট আমলে মন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা ব্যক্তিগত আক্রোশে শাহরিয়ারকে সরকারি মালিকানাধীন সাপ্তাহিক বিচিত্রা থেকে চাকরিচ্যুত করেন। সে থেকে আর তিনি কোনো চাকরি পাননি, করেনওনি। সারাটা সময় খালি মৌলবাদী ও যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে কাজ করে গেছেন। শাহরিয়ারের সঙ্গে আমাদের মতানৈক্য হয়। অনেকে আমরা তাকে অপছন্দ করি— পছন্দও করি, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ফিরিয়ে আনা ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি বাস্তবায়নে তার অবদান অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। আমি তো মনে করি, ‘স্বাধীনতা পদক’ পাওয়ার অন্যতম দাবিদার তিনি।

আজ ২৮ বছর পর মনে হচ্ছে, খুব কম দেশে এ ধরনের আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন শিল্পী সাহিত্যিকরা। কবি শামসুর রাহমান দীর্ঘদিন আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। প্রবীণ শওকত ওসমানকে যখন ডেকেছি তখনই সাড়া দিয়েছেন। কাইয়ুম চৌধুরী, হাশেম খান বা রফিকুন নবীর মতো বরেণ্য শিল্পীদের কাছে যখন পোস্টার চেয়েছি নির্দ্বিধায় করে দিয়েছেন। বিচারপতি কে.এম. সোবহানতো আমাদের বয়সীই হয়ে গেছিলেন। মনে পড়ছে ব্যারিস্টার শওকত আলীর কথাও সব সময় যিনি ছিলেন হাস্যোজ্জ্বল। বক্তা হিসেবে কামাল লোহানী, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর কখনই বিমুখ করেননি। কবীর চৌধুরী ও নির্মূল কমিটি তো একীভূত হয়ে গিয়েছিলেন। কলিম শরাফীর কথাও বা কীভাবে ভুলি? শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী, ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী বা সালমা হক, মমতাজ লতিফকে আজ পর্যন্ত দেখিনি একটি সভা বা মিছিলে অনুপস্থিত থাকতে। এভাবে সবাই মিলে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু হয়েছে আজ প্রায় সাত বছর হলো। যুদ্ধাপরাধের বিচার শুধু নির্মূল কমিটি চেয়েছে তা নয়। বাংলাদেশের অনেক সামাজিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যুদ্ধাপরাধের বিচার দাবি করেছে। কিন্তু নির্মূল কমিটির বৈশিষ্ট্য হলো এ আন্দোলনের পথ থেকে কখনও বিচ্যুত না হওয়া এবং বিরতি না দেওয়া এবং তা জনদাবিতে পরিণত করতে পারা। যতদিন পর্যন্ত বিচারের ট্রাইবুনাল গঠিত না হয়েছে ততদিন পর্যন্ত নির্মূল কমিটি জনমত জাগ্রত রেখেছে। এবং ট্রাইবুনাল ও আইন সংক্রান্ত নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি ও শৈথিল্যের গঠনমূলক সমালোচনা করেছে। বিদেশে যখন জামায়াতের লবিংয়ের কারণে, সরকার, ব্যক্তি, সংগঠন ট্রাইবুনালের সমালোচনা করেছে তখন আমরা বারবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এর একটি বিহিত করার জন্য অনুরোধ করেছি। তারা ব্যর্থ হলে, নির্মূল কমিটি চাঁদা তুলে, অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ব্যয়ে শাহরিয়ার কবির ও তুরিন আফরোজ নিউইয়র্ক, লন্ডন, ব্রাসেলস, প্যারিস, জেনেভা হেগ, স্টকহোম, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন ডিসি, বস্টন প্রভৃতি শহরে গিয়েছেন, বিভিন্ন দেশের সংসদীয় সভায় ট্রাইবুনালের পক্ষে বক্তব্য তুলে ধরেছেন। কাদের মোল্লার যাবজ্জীবন দণ্ডাদেশ নির্মূল কমিটির নেতৃবৃন্দই রায় ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন। এখনও আন্তর্জাতিক অপরাধ বিচার আইন, ট্রাইবুনালের অপূর্ণতা, গণহত্যা আর্কাইভস ও জাদুঘর প্রতিষ্ঠার কথা নির্মূল কমিটিই নিরন্তর বলে যাচ্ছে, দাবি তুলছে এবং তুলে যাবে যতদিন না জামায়াত-শিবির নিষিদ্ধ সহ সকল দাবি পূরণ না হয়।

জামায়াত নিষিদ্ধকরণের দাবি গত প্রায় তিন দশক ধরে নির্মূল কমিটি করে আসছে। প্রথম দিকে এ দাবি যখন করা হয় তখন সবাই এটি অবাস্তব দাবি বলে মনে করেছে। গত এক বছর ধরে জামায়াতের সহিংসতা এই দাবিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। আজ এটি বাস্তব সত্য যে জামায়াত ধর্মকে পুঁজি করে একটি দানবীয় শক্তিতে পরিণত হয়েছে। ট্রাইবুনালের প্রতিটি রায়ে জামায়াতকে অপরাধী সংগঠন বলা হয়েছে। একটি রায়ে এমনও মন্তব্য করা হয়েছে যে জামায়াতের আদর্শে বিশ্বাসী কেউ সরকারে যাতে প্রবেশপত্র না পায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে। জামায়াতের নিবন্ধন বাতিল হয়েছে। আমাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকলে সরকার অবশ্যই জামায়াত নিষিদ্ধ করতে বাধ্য হবে।

জামায়াত নিষিদ্ধ করার দাবির সঙ্গে আমরা আরেকটি দাবি করছি তা হলো, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা, রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম সংবিধান থেকে অপসারণ করা।

অনেকে বলতে পারেন, যুদ্ধাপরাধ বিচার শেষ হচ্ছে, সুতরাং নির্মূল কমিটির আন্দোলনের আর কী আছে? আমরা মনে করি না যুদ্ধাপরাধের রায় কার্যকর হলেই আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে। কারণ, যুদ্ধাপরাধীদের দলতো থেকে যাবে। তাদের রাজনীতি তো থেকে যাবে। যুদ্ধাপরাধের সমর্থকরাও তো এক ধরনের যুদ্ধাপরাধী। তাদের রাজনীতি আর জামায়াতের রাজনীতির মধ্যে তো পার্থক্য নেই। আর এই অপরাজনীতি কী তাতো এখনও আমরা প্রত্যক্ষ করছি। পেট্রোল বোমা মেরে, পুড়িয়ে, কুপিয়ে প্রায় ২০০ মানুষ হত্যা করা হয়েছে ২০১৩ সালে। পুলিশ, বিজিবির সদস্যদের হত্যা করা হয়েছে। তিন হাজার বৃক্ষ কর্তন করা হয়েছে। দখল হয়েছে অগণিত। ৫৩১টি স্কুল, মাদ্রাসা পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ট্রাক ভর্তি গরু পুড়িয়ে মারা হয়েছে। নির্বাচনের আগে পরে সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর পোড়ানো হচ্ছে, তাদের ওপর নিরন্তর আক্রমণ চলছে। জামায়াত-বিএনপির অপরাজনীতির কারণে ধর্মীয় মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ, সা¤প্রদায়িকতা যে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে তার বিরুদ্ধে আমাদের নিরন্তর লড়াই চালিয়ে যেতে হবে— যতদিন না এই অপরাজনীতির বিনাশ হবে।

নির্মূল কমিটির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার কারণ হলো, আমরা মনে করি যুদ্ধাপরাধের বিচারের মাধ্যমেই এ দেশ থেকে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদী জঙ্গীবাদ বিলুপ্ত হবে না। যুদ্ধাপরাধ বিচার মুক্তিযুদ্ধের একটা পর্যায় মাত্র। মুক্তিযুদ্ধের বাকি লক্ষ্যগুলো অর্জন দীর্ঘ সময়ের আন্দোলনের অন্তর্গত। আমরা যদি না থাকি তাহলে আমাদের উত্তরসূরিরা যাতে এ আন্দোলনটি সজীব রাখতে পারে সে জন্যই এত পরিশ্রম। আমরা বলতে পারি গর্ব করে, অনেক কিছু না পারলেও কিছু কাজ তো করতে পেরেছি।

৬

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের বিচার চলছে। শোনা যাচ্ছে, জামায়াত-এর বিচারের জন্য আইন বদল হবে। সে কারণে, রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে খানিকটা আলোকপাত করতে হয়। আমরা সবসময় মনে করেছি, বিশেষ করে শাহরিয়ার এবং আমি যে, রাজনৈতিক সমর্থন ছাড়া আমাদের এ ধরনের আন্দোলন কার্যকর হবে না। এ কারণে আমাদের অনেকে আওয়ামী পন্থি বলতে পারেন, তাতে কিছু আসে যায় না। এটাতো আজ সবাই মেনে নিচ্ছেন যে, শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী না হলে বিচার হতো না।

যুদ্ধাপরাধ বিচারের আন্দোলন আমরা দীর্ঘদিন করেছি। বাংলাদেশের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যকদের অধিকাংশ কোনো না কোনোভাবে জড়িত ছিলেন এ আন্দোলনের সঙ্গে, তাদের অনেকে আজ প্রয়াত। তাদের অশেষ আকাঙ্ক্ষা ছিল যুদ্ধাপরাধ বিচার দেখে যাওয়া। আমরা অনেকে এর সঙ্গে থাকলেও এর সাংগঠনিক সব দায়িত্ব পালন করেছেন শাহরিয়ার কবির। একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির প্রাণ তিনি, আমাদের অবস্থান প্রান্তিক।

এই আন্দোলন যখন শুরু হয় তখন জামায়াতের মিত্র বিএনপি ক্ষমতায়। সে অবস্থায় এ ধরনের আন্দোলনের সূত্রপাত ব্লাসফেমির মতো। যে কারণে গণআদালত সফল হলে উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা করতে দ্বিধা করেনি খালেদা সরকার। শুরু থেকেই আমরা বলেছিলাম, সিভিল সমাজ এ আন্দোলনের উদ্যোক্তা কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে রাজনৈতিক সমর্থন ও অঙ্গীকার দরকার। রাজনৈতিক দলগুলো যাদের আমরা মিত্র ভাবি তারা সহায়তা করেছিল।

এ কথা বলতে দ্বিধা নেই, শেখ হাসিনা গণআদালত সফল করতে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং আওয়ামী লীগের সমর্থক ও কর্মীরাও। জাহানারা ইমামের মৃত্যুর পর আন্দোলনের ভাটা পড়লেও আন্দোলন বন্ধ হয়নি। সে সময় রাজনৈতিক কোন সমঝোতা ব্যর্থ হলে শেখ হাসিনা ছাড়া দলের অন্যান্য নেতা আমাদের দোষী করে বলেছেন আমরা অনেক কিছুর জন্য দায়ী। এখনও যখন নেতা বলে পরিচিত, যাদের তত্ত্ব সমঝোতা, তারা বলছেন, নির্মূল কমিটি ও শাহবাগ আন্দোলন হেফাজত-জামায়াতের উত্থানের জন্য দায়ী।

শেখ হাসিনা অনেক সময় রাজনৈতিক কারণে আমাদের আন্দোলনের বিষয়ে নিষ্ক্রিয় থেকেছেন। কখনও সক্রিয় হয়েছেন কিন্তু কখনও নেতিবাচক কোন মন্তব্য করেননি। আন্দোলন চালাবার জন্য পয়সাকড়ি দরকার। তা দিয়েছেন আমাদের সদস্যরা। বোঝা সব সময় ছিল শাহরিয়ারের কাঁধে। আওয়ামী লীগ নেত্রী কখনও কখনও সাহায্য হয়ত পাঠিয়েছেন বলে শুনেছি [সত্যমিথ্যা জানি না] কিন্তু যার মারফত পাঠিয়েছেন তিনি সে সাহায্য মেরে দিয়েছেন। যেহেতু শেখ হাসিনার সঙ্গে আমাদের কোন যোগাযোগ ছিল না সে জন্য বিষয়টি জানা যায়নি। অধ্যাপক কবীর চৌধুরী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের চিঠি দিয়ে অপেক্ষা করতে করতে মারাই গেলেন। অনেক মুক্তিযোদ্ধা ধনাঢ্য ব্যবসায়ীর কাছে সাহায্যের জন্য গেছি, অপেক্ষা করিয়েছেন তারপর উপদেশ দিয়ে বিদায় করেছেন। কোন প্রকাশনার জন্য অর্থসাহায্য চাইলে কেউ কেউ সাহায্য করেছেন কিন্তু তাদের নাম উল্লেখ করতে নিষেধ করেছেন। এই ছিল অবস্থা।

আমরা দমিনি। লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হইনি। ব্যঙ্গ বিদ্রুপ, অপমান, উপেক্ষা, সহ্য করেছি কিন্তু লক্ষ্য বিচ্যুত হইনি। তারপর এক সময় দেখলাম যুদ্ধাপরাধ বিচারে সমাজ সক্রিয় হচ্ছে বিশেষ করে তরুণরা আমাদের প্রতি আস্থা রাখছে এবং বিষয়টি এক সময় এমন পর্যায়ে এলো যে ২০০৮ সালের নির্বাচনে ১৪ দলের, এমনকি এরশাদের ম্যানিফেস্টোতেও যুদ্ধাপরাধ বিচারের দাবি অন্তর্ভুক্ত হলো।

বিএনপি-জামায়াতের প্রবল অত্যাচার এই আন্দোলনকে আরও বেগবান করেছে এ অর্থে যে, সমাজের গরিষ্ঠ অংশ অনুভব করেছে, জামায়াত একটি অশুভ শক্তি এবং বিএনপি এর সঙ্গে যুক্ত।

১৪ দল ক্ষমতায় যাওয়ার পর অপপ্রচার শুরু হলো, বিচার হবে না। যেহেতু শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু কন্যা সেহেতু আমরা আশা রেখেছিলাম, বিষয়টি তিনি ভুলবেন না, কথার খেলাপ করবেন না। না, তিনি করেননি।

বিচার শুরু হলে বলা হলো, তদন্তে দেরি হবে। তদন্তে শেষ হলে বলা হলো, লোক দেখানো বিচার। আসলে জামায়াতের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। বিচার শেষ হলে বলা হলো রায় কার্যকর হবে না।

জামায়াতের নিবন্ধীকরণ বাতিলে নির্বাচন কমিশনে আমরাই প্রথমে এর বিরুদ্ধে আবেদন করি। ব্যারিষ্টার তানিয়া আমীর আমাদের হয়ে শুনানি করেছিলেন। আমাদের কয়েকজনও। নির্বাচন কমিশনাররা আমাদের দাবি যৌক্তিক জেনেও তা নাকচ করে দেন। কারণ নিবন্ধীকরণ নাকচ করার সাহস তাদের ছিল না। আজ দেখি তারা প্রায়ই নির্বাচন নিয়ে আমাদের পরামর্শ দেন। আমাদের মধ্যবিত্তের যে স্বরূপ আগে আলোচনা করেছি তার সঙ্গে এদের সাযুজ্য মিলিয়ে দেখুন। আজ জামায়াতের নিবন্ধন বাতিল হয়েছে।

নির্মূল কমিটি শুরু থেকেই জামায়াত নিষিদ্ধের দাবি তুলেছে। এ দাবিকে সবাই অসম্ভব বলেছেন। আজ আদালতের চারটি রায়েই তাদের অপরাধী সংগঠন বলা হচ্ছে। জামায়াতের সাম্প্রতিক কার্যকলাপ এই রায়কে সমর্থন করেছে। বলা হচ্ছিল, যেহেতু জামায়াতের সঙ্গে সমঝোতা হচ্ছে তাই নিষিদ্ধকরণের ব্যাপারে সরকার নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। এখন দেখা যাচ্ছে সেই নিষিদ্ধকরণের আবেদনও করা হয়েছে।

আমার ধারণা, আওয়ামী লীগের একটি অংশ এ আপীল পছন্দ করবে না। যুক্তিটা হবে, নিষিদ্ধ করলে জামায়াত আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাবে তখন তাদের চিহ্নিত করা যাবে না। এটি ভুল ধারণা। জামায়াত সংলগ্ন জঙ্গী সংগঠনগুলো আন্ডারগ্রাউন্ডেই আছে এবং তাদের চিহ্নিত করা হচ্ছে।

জামায়াত যদি নিষিদ্ধ হয় তাহলে নতুন নামে তারা নতুন দল করবে। বিএনপিতে একটি অংশ একীভূত হয়ে যাবে। তার দরকষাকষির ক্ষমতা কমে যাবে। লাভ হবে বিএনপির। নির্বাচনে তাদের জামায়াতের সঙ্গে সিট ভাগাভাগি করতে হবে না। অনেক বিএনপি নেতা ফিসফাস করে বলছেন, সরকার এদের নিষিদ্ধ করে না কেন? জামায়াত নিষিদ্ধ হলেও বিএনপিতে ভোট দেবে। লাভবান হবে আওয়ামী লীগও। কারণ, গোপন সংস্থা হিসেবে জামায়াত তেমন কার্যকর কর্মপন্থা নিতে পারবে না। যেমনটি হয়েছে হিজবুত তাহরীর ক্ষেত্রে। তবে, বিএনপিতে প্রবলভাবে অনুপ্রবেশের পর বিএনপিকে তারা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করবে।

জামায়াত নিষিদ্ধ হলেও জামায়াতের অর্থনৈতিক ক্ষমতা থেকে যাবে। রাজনৈতিকভাবে নিষিদ্ধ হলে প্রকাশ্যে জামায়াত সমাজে যেভাবে প্রভাব বিস্তার করছিল তা হ্রাস পাবে, সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক ক্ষমতাও। একটু সময় লাগবে, এই যা।

রাজনৈতিকভাবে আওয়ামী লীগ সবচেয়ে লাভবান হবে এবং এটি মধুর প্রতিশোধও হবে। বঙ্গবন্ধু জামায়াতকে নিষিদ্ধ করেছিলেন। রাজাকার বন্ধু জিয়া সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু কন্যার সময় [যদি রায় অনুকূল হয়] জামায়াত আবার নিষিদ্ধ হতে পারে। এতে এ কথা প্রমাণিত হবে যে, শেখ হাসিনা আদর্শের জায়গাটা আবার ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছেন, যা রাষ্ট্রের জন্য শুভ। তরুণদের সম্পূর্ণ সমর্থন আওয়ামী লীগ পাবে যা হেফাজতের থেকে বেশি। সিভিল সমাজের এ ধরনের আন্দোলনে সর্বতোভাবে ১৪ দলের সাহায্য করা ফরজ। কারণ, তাতে তাদের লোকসান নেই, লাভই বেশি।

জামায়াত যখন বিএনপি হবে বা বিএনপি যখন জামায়াত হবে তখন তাদের অপ ও অপরাধমূলক রাজনীতি অব্যাহত থাকবে। আমাদের লড়াইটা এখন হবে সাধারণকে বোঝানো যে, অপরাধীদের রাজনীতি এ দেশে চলতে দেয়া উচিত নয়। ক্রিমিনাল অর্গানাইজেশনকে যারা সমর্থন করে তাদের রাজনীতি করতে দেয়া উচিত নয় বরং ভোটের মাধ্যমে তাদের এতিম করে দেয়া উচিত।

৭

মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার এখনও চলছে। কিন্তু এটি থামিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত ও হয়েছে। এ চক্রান্তের বিষয়ে সোচ্চার হতে গিয়ে জনকণ্ঠের সম্পাদক আতিকুল্লাহ মাসুদ ও নির্বাহী সম্পাদক স্বদেশ রায়, দু’জন মন্ত্রী কামরুল ইসলাম ও মোজাম্মেল হক আদালত অবমাননার দায়ে দণ্ডিত হয়েছেন। হঠাৎ করে যুদ্ধাপরাধীদের আপিল প্রক্রিয়া থমকে গিয়েছিল। আশ্চর্য এই যে, পুরনো আদালত ভবনে বিচার প্রক্রিয়া বন্ধের নির্বাহী নির্দেশ দিয়েছিলেন এস. কে. সিনহা। এর আগে তিনি আদালতে ঘোষণা করেছেন তিনি শান্তি কমিটির একজন সদস্য। আমরা মনে না করলেও অনেকের ধারণা, সে ধারণা সঠিক নাও হতে পারে যা, ঐ চারজনের দণ্ড, আপিল শুনানি না হওয়া, ট্রাইবুনাল সরানো ঐ ঘোষণার সঙ্গে জড়িত। আমরা যারা ১৯৬৮ সাল থেকে রাস্তায় আছি, জেল জুলুম, পুলিশের লাঠির বাড়ি খেয়েছি, হত্যা প্রচেষ্টা থেকে বেঁচে গেছি তাদের [যারা ট্রাইবুনাল রাখার দাবি করছেন] হুমকি দিলেই থরথর করে কাঁপবে এমন ভাবার কোন কারণ নেই। যারা নির্বাহী ও জুড়িশিয়ারিতে নিযুক্ত তাদের অধিকাংশই রাস্তায় ছিলেন না। শাসকদের বন্দনা করেছেন। উদাহরণ, সামরিক আইনের স্বীকৃতি দেয়া। এরা বানের জলে ভেসে আসা। সুবিধা ভোগ করে বানের জলে ভেসে যাবেন। আমরা নই, কারণ আমরা বানের জলে ভেসে আসিনি। নির্মূল কমিটি ট্রাইবুনাল সরানোর শত অপচেষ্টা, ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করবেই। আমরা দেখেছি অপবিচার যারা করে কীভাবে তাদের পালাতে হয় পেছনের দরজা দিয়ে। প্রধান বিচারপতি সিনহাকে অপমানিত হয়ে চলে যেতে হয়েছে কিন্তু আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই আছি। এদের অনেককে চলে যেতে হচ্ছে কিন্তু, তাদের অপরাজনীতি থেকে যাচ্ছে যার কথা আগে আলোচনা করেছি। একটি ক্ষোভের বিষয় জানিয়ে রাখি, আপিল প্রক্রিয়ায় শ্লথবাতি আবার শুরু হয়েছে। আসলে সব জায়গায় কমিটমেন্টের অভাব। আপিল প্রক্রিয়া যাতে দ্রুত হয় সে জন্য তরুণদের এগিয়ে আসা উচিত।

ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমি মনে করি এবং বলেছি, লিখেছিও যে, বিএনপিকে বিচার করার ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা বদল করতে হবে। এ কথা যখন বলি, তখন অধিকাংশই আমার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছেন। এর একটা কারণ, বিএনপি-মনাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা, ব্যবসায়ের বন্ধন। অন্য কারণ, আওয়ামী লীগকে পছন্দ। জামায়াত ও আওয়ামী লীগকে অনেকে একই মাপকাঠিতে ধরে অপছন্দ করে। সুতরাং তারা সমর্থন করে বিএনপিকে। কিন্তু, বিএনপি তো জামায়াতকে সমর্থন করে। তা’ছাড়া বিএনপি-জামায়াতের মধ্যে পার্থক্য কী? শুধু মানবতাবিরোধী অপরাধ বিচারের কথা ধরি। জামায়াত এটিকে অপছন্দ করবে তা স্বাভাবিক। কিন্তু বিএনপি কেন করবে? কিন্তু করেছে। পাকিস্তানীরা বাঙালি, মুক্তিযুদ্ধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ নিয়ে যে ধরনের বক্তব্য দেয় বিএনপিও তাই দেয়। অন্য অর্থে দু’টিই পাকিস্তানপন্থী দল। খালেদা জিয়া ও তার ট্যান্ডল গয়েশ্বর বিজয়ের মাসে ত্রিশ লক্ষ শহীদ ও শহীদ বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে বিদ্রুপ করেন। এর অর্থ মুক্তিযুদ্ধ নিয়েই প্রশ্ন তোলেন। পাকিস্তানের যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। তা’হলে পার্থক্য কোথায়? জামায়াত নিষিদ্ধ হলে তারা হবে না কেন? এক আইনে দু’ধরনের মাপকাঠি তো হতে পারে না।

আওয়ামী লীগের একটি প্রিয় তত্ত¡ জামায়াত-বিএনপিকে আলাদা করতে পারলে আওয়ামী জয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। এটি এক ধরনের ফাজলামী। আলাদা দল হিসেবে বিএনপি-জামায়াত নির্বাচন না করলে তারা কখনও নৌকায় চড়বে না।

হয়ত দৃষ্টিভঙ্গি এখন বদলাচ্ছে। কারণ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখন বলছেন, বিএনপি অবৈধ। নির্মূল কমিটির পক্ষ থেকে আমি ও শাহরিয়ার যখন প্রস্তাব করেছিলাম ও লিখেছিলাম খালেদা জিয়ার আমলে যে, মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা ১০,০০০ টাকা করা উচিত। তখন সবাই তা অবাস্তব ভেবেছিলেন। আজ শেখ হাসিনা মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা ১০,০০০ করে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান দিয়েছেন।

সম্প্রতি বিএনপি মুক্তিযুদ্ধ অস্বীকার একটি বিষয় স্পষ্ট করেছে যে, সুস্থ রাজনীতি দিয়ে তাদের প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। আইন করে তা করতে হবে। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধ অবমাননা করলে। সে জন্য আমরা প্রস্তাব করেছি অবিলম্বে ‘মুক্তিযুদ্ধ অস্বীকার অপরাধ আইন’ করার। এ ধরনের আইন বহুদেশে করা হয়েছে।

মানবতাবিরোধী অপরাধীদের ক্ষেত্রেও আমরা নতুন একটি প্রস্তাব দিয়েছি, তা হলো অভিযুক্তদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা। এদের কারণে, শহীদ পরিবারগুলি শুধু নিঃস্ব নয়, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। গত ৪৫ বছর অপমানিত, বেদনার্ত হয়েছে। অভিযুক্তদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে শহীদ পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেয়া বাঞ্ছনীয়। না হলে তাদের উত্তরাধিকাররা বিএনপি-জামায়াত রাজনীতিকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করবে। আমরা যদি বাঙালির রাষ্ট্র চাই তা হলে তা করতেই হবে।

বিশেষ ট্রাইবুনালে বিচার শুরু হলে ভেবেছিলাম নির্মূল কমিটির আর প্রয়োজন নেই। কিন্তু বিচার শুরু হওয়ার আগে থেকে যে মৌল জঙ্গিবাদের উত্থান শুরু হয় তা তুঙ্গে উঠেছে ২০১৫ সালে। এই উত্থানের সঙ্গে যুক্ত বিএনপি, জামায়াত ও ধর্ম ব্যবসায়ী রাজনৈতিক দলগুলি। তাদের একটি উদ্দেশ্য ট্রাইবুনালের বিচার বন্ধ করা। খালেদা ঘোষণাও করেছেন। ক্ষমতায় এলে বিএনপি ট্রাইবুনাল বন্ধ করবে এবং বিচারকদের বিচার করবেন। ভালো কথা, এতে কিন্তু আদালত অবমাননা হয় না। শেখ হাসিনা কঠোরভাবে জঙ্গি দমনে নেমেছেন। কিন্তু নিরাপত্তা বাহিনী দিয়ে সাময়িকভাবে জঙ্গি দমন করা যাবে কিন্তু অন্তিমে তা ফলপ্রসূ হবে না। এটি এক ধরনের আদর্শের লড়াই। নির্মূল কমিটি বিচার অক্ষুন্ন রাখার, ট্রাইবুনাল না সরানো ও জঙ্গি মৌলবাদের বিরুদ্ধে এখন আন্দোলন করে যাচ্ছে। আমরা যে বলছি এটি আদর্শের লড়াই তার একটি উদাহরণ টেক্সট বুক বোর্ডের হেফাজতের দাবি মেনে নিয়ে পাঠ্য বইয়ে সংযোজন। সুতরাং আমাদের লড়াই তাই এখনও শেষ হয়ে যায় নি। এ রাষ্ট্রটি যখন জঙ্গি মৌলবাদ মুক্ত হয়ে অসা¤প্রদায়িক রাষ্ট্রে পরিণত হবে তখন মনে করতে পারি লড়াইটা শেষ হলো। কারণ, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র করতে চেয়েছিলাম ও করেছিলাম।

৮

এখন সময় তাদের— বয়স যাদের ২৫/৩৫/৪৫/৫৫ আমরা সেসব বয়স পেরিয়ে এসেছি। নির্মূল কমিটিতে এখন একঝাঁক তরুণ এসেছে। আমাদের পূর্বসূরিরা যে আন্দোলন কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন, তাদের পর আমরা তা কাঁধে তুলে নিয়েছি। আজ ২৫ থেকে ৫৫ যাদের বয়স তাদের এ আন্দোলন সমাপ্তির পথে নিয়ে যেতে হবে। পরম্পরা এ ভাবেই রক্ষা হবে।

২০১৯ সালের জাতীয় নির্বাচন ঘিরেও এক ধরনের মেরুকরণ হয়েছে। এ মেরুকরণ অবশ্য আগেও ছিল। পাকিস্তানী রাজনীতির প্রতিভু‚ বিএনপি-জামায়াত ও অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের ১৪ দলীয় জোট যার নেতৃত্ব দিচ্ছে আওয়ামী লীগ। বেশ কিছু বুদ্ধিজীবী, মিডিয়া, পাশ্চাত্য ধূয়া তুলেছে ‘অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন’ হতে হবে। ‘সংলাপ’ হতে হবে। গণতন্ত্রে বিরোধীদলকে স্পেস দিতে হবে ইত্যাদি। এর মধ্যে সূক্ষ্ম পাকিস্তানীকরণের বিষয়টি লক্ষ্যণীয়।

প্রথম কথা নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করবে। যে দল নির্বাচনে ইচ্ছুক তারা নির্বাচন করবেন, যারা ইচ্ছুক নয় নির্বাচন করবেন না। মওলানা ভাসানীও তো ১৯৭০ সালের নির্বাচন বর্জন করেছিলেন। সবাই কি তখন নির্বাচন কমিশনকে সংলাপের কথা বা অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের কথা তুলেছে?

অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের অর্থ কি? ‘ইনক্লুসিভ’ বা জিয়া উদ্ভাবিত সমন্বয়ের রাজনীতির একটি সংজ্ঞা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্প্রতি দিয়েছেন। সমন্বয়ের রাজনীতি ছিল পাকিস্তানীমনা ও ১৯৭১-এর ঘাতকদের অন্তর্ভুক্ত করা। এর রেশ এখন আমরা লক্ষ্য করি।

অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতি বা নির্বাচনের অর্থ হলো— বিএনপি-জামায়াতকে অন্তর্ভুক্ত করা। কারণ, তারা ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। কিন্তু এখানে মূল প্রশ্ন হলো, আমেরিকায় কি চিনের ব্রিফ নিয়ে রাজনীতি করা যাবে? ইউরোপে কি আই এস এসের প্রকাশ্য প্রচার চলতে দেওয়া হবে গণতন্ত্রের স্বার্থে? ভারতে কি পাকিস্তানী রাজনীতিকে প্রশ্রয় দেয়া হবে। এসব প্রশ্নের উত্তর যদি না হয় তা হলে বাংলাদেশে কেন তালেবান, পাকিস্তানীদের রাজনীতি করতে দেয়া হবে গণতন্ত্রের নামে?

জামায়াত পাকিস্তানের ব্রিফ করে এটি নতুন কথা নয়। অসত্যও নয়। বিএনপি যদি বাংলাদেশের ব্রিফ বহন করত তা হলে জামায়াতকে নিয়ে জোট বাঁধত? গণহত্যা নিয়ে প্রশ্ন তোলে পাকিস্তান। খালেদা জিয়াও প্রশ্ন তোলেন গণহত্যা নিয়ে। জামায়াত ইসলাম প্রশ্ন তোলে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার নিয়ে, পাকিস্তানও তোলে, বিএনপিও ঠিক একই প্রশ্ন তোলে। কাদের মোল্লার ফাঁসি হলে, নিজামীর ফাঁসি হলে, প্রশ্ন তোলে পাকিস্তান। ফাঁসির নিন্দা জানিয়ে পাকিস্তান সংসদে প্রস্তাব পাশ হয়। বাঙালিরা এখানে প্রতিবাদ করেন, করে না বিএনপি জামায়াত। পাকিস্তানে জঙ্গিবাদের উত্থান হয়। বিকাশিত হয় বাংলাদেশে বিএনপি-জামায়াত ও জঙ্গিবাদের উত্থান ও বিকাশ ঘটায়। সংবিধানে আছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। বিএনপি বলে, ২৭ মার্চ জিয়াউর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। জাতির পিতা হিসেবে স্বীকার করে না বঙ্গবন্ধুকে। তা হলে বিএনপি কাদের ব্রিফ বহন করছে? পাকিস্তানের। অর্থাৎ যারা ‘অন্তর্ভুক্তিমূলক’ তত্ত¡ দিচ্ছেন তারা আসলে পাকিস্তানীকরণ-কে সমর্থন করছেন। তারা আওয়ামী লীগ বিরোধী তাতে আমাদের আপত্তি নেই। আমরাও আওয়ামী লীগের অনেক নীতির বিরোধিতা করি ও করেছি। কিন্তু আওয়ামী বিরোধিতার অর্থ এ নয় যে বাংলাদেশের মৌল আদর্শের বিরোধিতা করতে হবে। পাকিস্তানীকরণ সমর্থন করতে হবে। পরাজিতের রাজনীতি সক্রিয় রাখতে হবে।

উন্নয়নের কথা বাদ দিই। শেখ হাসিনা গত একদশক [তার শাসনামলে] পাকিস্তানীকরণের তন্তুগুলি ছিঁড়ে ফেলছেন। এ কাজ সম্পন্ন করতে হলে তাকে আরেকবার নির্বাচিত হতে হবে। কেননা, দেশের কমপক্ষে ৩০ ভাগ মানুষ এখন এ ধরনের অপরাজনীতির পক্ষে। যেহেতু আমরা সহনশীলতায় বিশ্বাসী, সেহেতু তাদের অবস্থান মেনে নিচ্ছি।

এ ধরনের দীর্ঘ আন্দোলনের পথ কণ্টকপূর্ণ ও নিঃসঙ্গ। আমাদের অভিজ্ঞতা তাই বলে। কিন্তু অভিজ্ঞতা আরও বলে রাস্তায় নামলেই তো লক্ষ্যে পৌঁছান যায়, পথ যতই নিঃসঙ্গ আর কণ্টকাকীর্ণ হোক না কেন।

জীবনে জয়-পরাজয় বড় ব্যাপার নয়, লড়াই করে যাওয়াটাই আসল। এবং লড়াই করে গেলে জয় আসবেই। কারণ, ইতিহাস আমাদের পক্ষে।

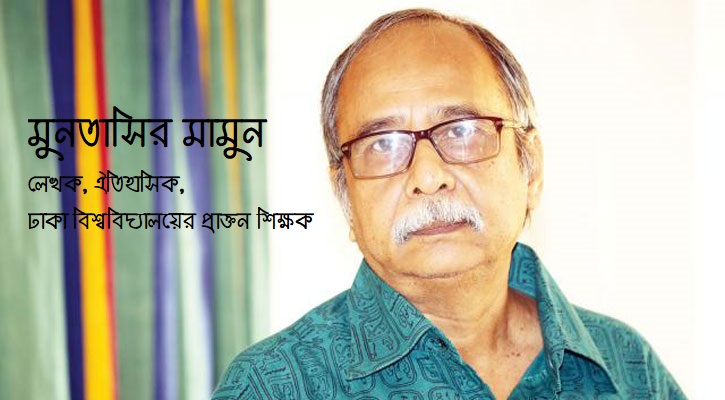

লেখক, ঐতিহাসিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক

গণহত্যা নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টিবোর্ডের চেয়ারম্যান

১৯ জানুয়ারি ২০২০